大学間連携共同教育推進事業

平成24年度文部科学省採択

海事分野における

高専・産業界連携による

人材育成システムの開発

- 平成27年度報告 -

4年間の成果と最終年度に向けて

富山高等専門学校日本船主協会

鳥羽商船高等専門学校全日本船舶職員協会

広島商船高等専門学校全日本海員組合

大島商船高等専門学校国際船員労務協会

弓削商船高等専門学校

「海事分野における高専・産業界連携による人材育成システムの開発」の概要

(通称:海事人材育成プロジェクト)

「海事分野における高専・産業界連携による人材育成システムの開発(通称:海事人材育成プロジェクト)」は文部科学省の大学間連携共同教育推進事業として平成24年度に採択された5年間の教育改善事業である。

◆背景

四面を海で囲まれた日本にとって、海運は重要な輸送手段であり、海上輸送は産業の生命線とも言われている。平成19年の海洋基本法の公布を受け、平成20年には海洋基本計画も政府から提言され、安全で安定した海上輸送の確保には海運を担う人材が不足している現況を打破することが急務であり、質の高い海事技術者(船員)の効率的育成の重要性が強く指摘されている。また、近年の海上輸送における技術的変革により、海事技術者(船員)の資格に直接影響を及ぼす国際条約であるSTCW条約(船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約)が改正され、ECDIS(電子海図表示情報装置)やヒューマン・リソース・マネージメント(Bridge Resource Management:船橋におけるチームワーク)の導入なども含むものとなり、海上輸送のグローバル化と技術革新の進展が海事技術者として具備すべき能力を大きく変貌させている。

重要であるが対応できないでいる人材育成課題を抱えている海運界において、国土交通省、海運会社、海事関連団体、海事教育機関などの海事分野における産官学が「社会ニーズに応えうる優秀な海事技術者の育成のあり方」について検討を行ない、平成24年3月に、「船員(海技者)の確保・育成に関する検討会報告」をまとめ、新たな海事技術者に必要な資質と知識・技能に基づく海事教育内容の見直し、並びに、海運業界と連携した海事教育の推進などが提言された。

この報告では海運業界が求める海事技術者の要件としてグローバル化に対応した資質と技術革新に対応した知識・技能が求められるとともに、海事分野のステークホルダーとの人材育成上の連携強化が指摘されている。

◆概要

海事技術者(船員)を育成する高等専門学校・商船学科などの海事教育機関は、前述の政策と産業界から、質の高い人材を育成し得る教育システムに変革することが求められており、特に、改正された国際条約への対応は喫緊の課題となっている。

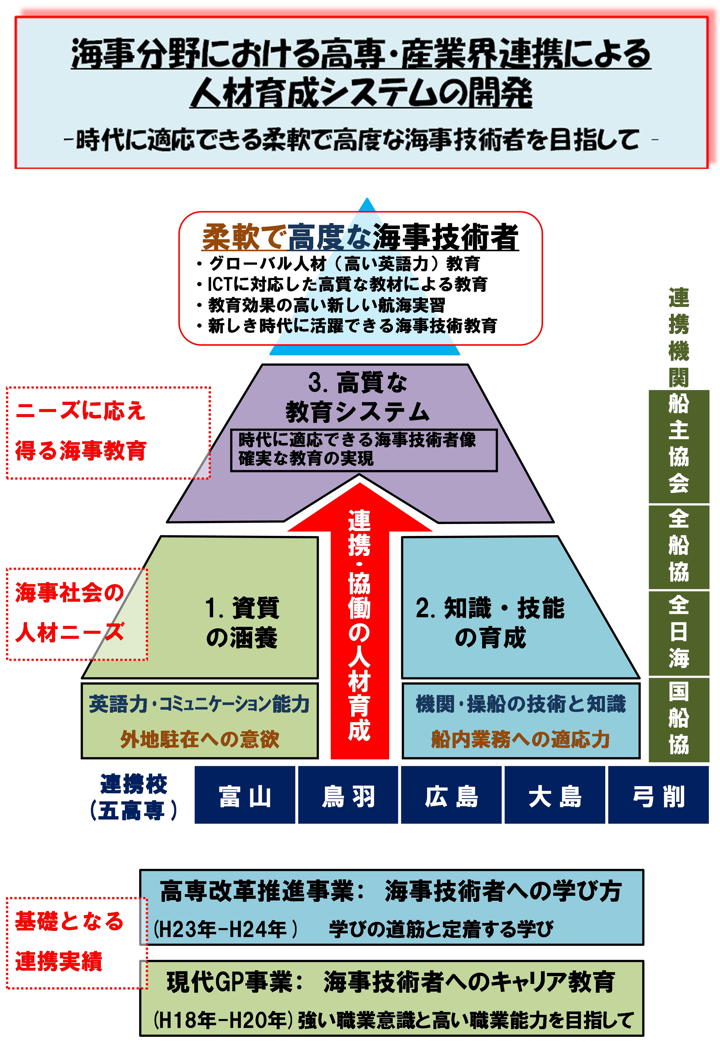

本事業は、右図に示すように、上述の報告にある海事分野の方針に従って、商船学科を有する五つの高等専門学校と海事分野のステークホルダーである海事関連団体の日本船主協会、全日本船舶職員協会、全日本海員組合、国際船員労務協会がひとつのチームを構成し、グローバル化に対応した“1. 新たな海事技術者に必要な資質の涵養”と技術革新に対応した“2. 新たな海事技術者に不可欠な知識・技能の育成”に取組み、海運業界が求める時代に適応できる「柔軟で高度な海事技術者」の継続的かつ確実な育成を目指し、海事教育機関である高専・商船学科として必要となる“3. 新たな海事技術者を確実に継続的に育成し得る質の高い海事教育システム”の実現を試みるものである。

具体的には、平成24~28年度の5年間において、次記する3種サブプロジェクトを企画・実施し、新たな海事人材を育成し得る質の高い教育システムの開発に取り組み、その成果を海運界、他海事教育機関や他高専に広く紹介するものである。

海事人材育成プロジェクトの概念図

◆プロジェクトを構成する3種サブプロジェクト

1. 新たな海事技術者に必要な資質の涵養(総括:鳥羽)

新たな海事技術者に必要な資質として基本的なコミュニケーション能力、基礎的な英語力、外地駐在への意欲等が求められている。

鳥羽商船高専と広島商船高専が担当校となって、5高専・商船学科が船主協会、全船協、全日海、国船協と協働して、これらの資質を身に付け、グローバルな活躍が期待される英語のできる高専・商船学科生の育成法の確立を目指す。

1.1 英語力向上プログラムの開発(担当:鳥羽)

新たな海事技術者の資質として求められる基本的なコミュニケーション能力、基礎的な英語力の育成を試みるものであり、15才から20才の高専・商船学科生に対してTOEICスコア:500程度をゴールとする英語教育プログラムの構築を目指す。

1.2 国際インターンシップの展開(担当:広島)

新たな海事技術者の資質として求められる基礎的な英語力、外地駐在への意欲の育成を目指し、18才の高専・商船学科・4年生に対して有効で適切な国際インターンシップの展開を試みるものである。5高専では国際インターンシップを実施・企画しており、商船学科・学生に適したプログラムへの改善、単位化などを行ない、参加者の向上につなげ、定着させることを目指す。

2. 新たな海事技術者に不可欠な知識・技能の育成(総括:大島)

新たな海事技術者に不可欠な知識・技能として船舶の機関及び操船に関する基礎的な知識・技能、船舶の業務・生活への適応力が求められている。

大島商船高専と弓削商船高専が担当校となって、5高専・商船学科が船主協会、全船協、全日海、国船協と協働して、これらの知識・技能を身に付けた、船舶の業務・生活に適応できる高度な知識・技能を有する海事技術者の育成への改善を目指す。

2.1 教科教材の開発、電子書籍化の推進(担当:大島)

15才から20才の高専・商船学科学生に適合した教材の不足が指摘されている。新たな海事技術者に求められている船舶の機関及び操船に関する基礎的な知識・技能を、15才から20才の高専・商船学科学生に確実に教授するために必要な教材の開発、教材の電子化などの海事教育の学習環境の改善を目指す。

2.2 新しい航海実習の提案(担当:弓削)

高専・商船学科では航海実習として校内練習船実習と1年間の大型練習船実習(独立行政法人・航海訓練所に委託)が実施されている。新たな海事技術者に不可欠な知識・技能として求められる船舶の業務・生活への適応力の育成システムの改善を目指し、これらの航海実習について高専・商船学科における教育の高度化、効率向上の視点から検討し、5高専による大型練習船の共同利用を含む新しい航海実習の提案を試みる。

3. 新たな海事技術者を確実に継続的に育成し得る質の高い海事教育システム(総括:富山)

新たな海事技術者に必要な資質、不可欠な知識・技能として基本的なコミュニケーション能力、基礎的な英語力と外地駐在への意欲、船舶の機関及び操船に関する基礎的な知識・技能と船舶の業務・生活への適応力が求められているが、15才で入学し、20才で卒業する高専・商船学科においてこれらの資質、知識・技能を確実に育成するカリキュラム等の新たな海事教育システムは検討、開発されていない。

富山高専が担当校となって、5高専・商船学科が船主協会、全船協、全日海、国船協と協働して、求められている人材である「柔軟で高度な海事技術者」を確実に継続的に育成し得る協働教育システムの確立を目指す。

3.1海事技術者像と具備すべき知識・技能の提示(担当:富山)

求められている人材と具備すべき知識・技能、資質について、高専・商船学科の視点から、再度検討し、諸国及び日本の海事社会の人材現況について調査・解析し、海事社会の人材ニーズと高専・商船学科が育成すべき人材との整合を試みる。

3.2 確実な海事教育システムの提示(担当:富山)

高専・商船学科教員自らが海事社会における実学の現況を現地調査し、求められている人材と具備すべき知識・技能、資質を把握するとともに、前述の調査・解析に基づき、高専・商船学科が求められている人材を確実に育成し得る海事教育システム、商船学科コアカリキュラム等の開発を目指す。

「大学間連携共同教育推進事業」中間評価の結果

- 最高のS評価を得ました。 -

「海事分野における高専・産業界連携による人材育成システムの開発(通称:海事人材育成プロジェクト)」は文部科学省の大学間連携共同教育推進事業として平成24年度に採択された5年間の教育改善事業である。

平成24年度から実施している本プロジェクトについて、文部科学省による事業3年目(平成26年度)の中間評価が以下の要領で実施された。

本プロジェクトは書面評価と面接評価を経て、最高評価区分である「S評価:(計画を超えた取組であり、現行の努力を継続することによって本事業の目的を十分に達成することができる)」を受けた。(本プロジェクト中間評価結果の詳細を次頁以降に示す。)

S評価は、右表の「中間評価結果一覧」が示す通り、全取組49の内の7取組であり、高専では唯一でもあり、本プロジェクトのこれまでの活動と成果が認められ、極めて高く評価されたことを意味する。

本評価を受け、5連携校と4連携機関には、これまでに実施してきた事業内容をより効果的に推進し、最終年度における事業目的達成に向けて事業に取組むことが求められている。

「大学間連携共同教育推進事業」中間評価の実施要項(抜粋)

(1) 平成27年2月20日 書面評価資料(進捗状況報告書) 提出

(2) 平成27年4月13日 面接評価(東京) 受審

(3) 中間評価の観点

I. 教育改革

II. ステークホルダーとの協働・評価

III. 取組の実施体制・継続発展

IV. 補助金の執行状況

(4) 評価結果の決定

書面評価及び面接評価の結果を基に総合評価を行い、右表に示すS>A>B>C>Dの中間評価結果(案)を作成する。

中間評価結果(案)において評価が「C」又は「D」とされた事業については当該大学等に対して中間評価結果(案)を提示して意見申立ての機会を設け、計画の見直しや当該取組の中止について審議し、中間評価の結果を決定する。

全49取組の評価結果等は、下記文部科学省及び日本学術振興会のホームページにて公開されている。

・文部科学省ホームページ http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/renkei/index.htm

・日本学術振興会ホームページ http://www.jsps.go.jp/j-ppiuce/hyoka_kekka.html

1. 新たな海事技術者に必要な資質の涵養

- 4年間の成果と最終年度に向けて -

◆目的

平成24年3月「船員(海技者)の確保・育成に関する検討会報告」において、新たな海事技術者に必要な資質として基本的なコミュニケーション能力、基礎的な英語力、外地駐在への意欲等が指摘されている。これらの資質を身に付け、グローバルな活躍が期待される英語のできる高専・商船学科生の育成法の確立を目指す。

◆概要

1.1 英語力(コミュニケーション力)向上プログラムの開発

新たな海事技術者の資質として求められる基本的なコミュニケーション能力、基礎的な英語力の育成を目指し、下記3項目を計画・実施している。

①グローバル教育拠点を利用した教育補助員による英語教育

②英語表記教材・教科書の開発

③教員の英語外地研修

1.2 グローバル人材(外地駐在意欲)育成のための国際インターンシップの展開

新たな海事技術者の資質として求められる基礎的な英語力、外地駐在への意欲の育成を目指し、海外機関における国際インターンシップの有効性と改善点を検証し、実施している。

◆得られた成果

平成24年度から4年間に実施した事業と得られた成果の概要は以下の通りである。

1.1 英語力(コミュニケーション力)向上プログラムの開発

① グローバル教育拠点利用状況

これまでに、グローバル拠点を整備し、各校独自のプログラムを開発してきた。利用者数は、年々増加傾向にある。

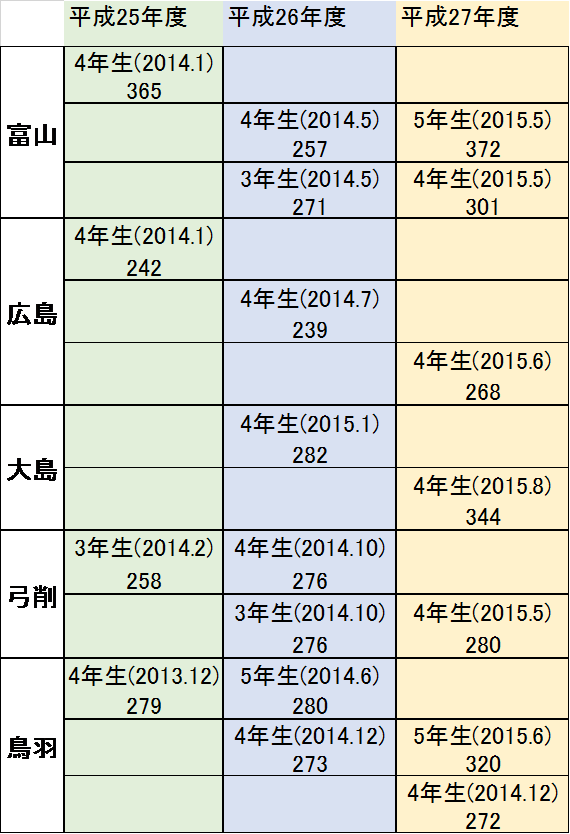

② TOEICスコアについて

これまでに、各校において4年生が受験する体制が整った。学年進行に伴うスコア上昇について検証した結果、概ね各校においてスコアが上昇していることが示された。

③ 専門教材の開発・英訳

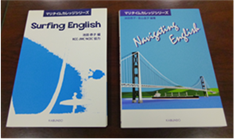

「船舶の管理と運用」、「船舶の電機システム」およびその「ワークブック」を英語に完訳し、電子化した。また、「SURFING ENGLISH」、「Navigating English」を刊行した。

④ 教員英語外地研修

平成25~27年度で21名の教員を派遣した。プログラムの最後には、英語によるプレゼンテーションを実施するなど、研修成果を得ているとともに、研修後のTOEICスコアも上昇した。

1.2 グローバル人材(外地駐在意欲)育成のための国際インターンシップの展開

① 国際インターンシップの展開

これまでの国際インターンシップに、4年間で83名の学生が参加した。参加した学生の多くは、大手海運会社に就職したり、大学・専攻科に進学したりするなど、その活躍がめざましい。

② MAAP英語教員による海事英語セミナー

弓削が中心に事業展開しており、平成25年度は弓削・大島で、平成26~27年度は弓削・広島・大島でプログラムを実施し、学生でだけでなく教員も研修を受ける機会を得た。また、平成27年度は富山・鳥羽の教員も研修を受け、来年度は富山と鳥羽で研修を行う予定である。

◆最終年度に向けて

上記4年間の成果と得られた知見に基づき検討を行ない、達成目標である「グローバルな活躍が期待できる高専・商船学科生の育成法」を確立する予定である。 (文責:鳥羽商船高等専門学校,石田 邦光)

-4年間の活動実績-

◆目的

本サブプロジェクトは、新たな海事技術者としての資質に求められているグローバルな活躍を可能にするため、基本的なコミュニケーション能力、基礎的な英語力の育成を試みるものである。

このため、15才から20才の高専・商船学科生に対して、卒業時におけるTOEICスコア500以上を目指し、連携機関と協働して新たな英語教育プログラムを開発し、その構築と展開を目指す。

◆概要

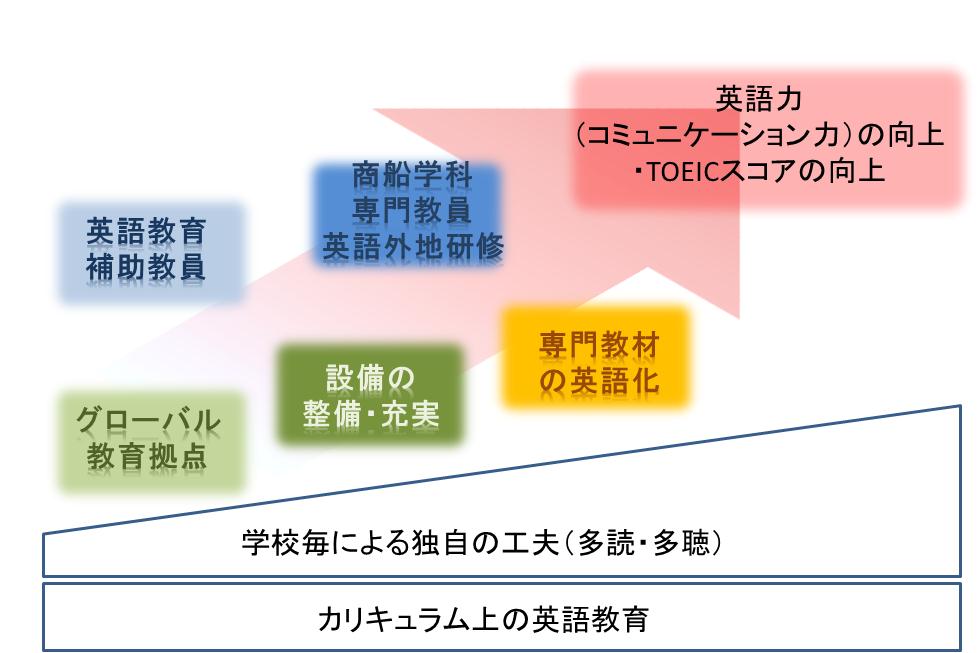

英語力向上プログラムの概念

本サブプロジェクトは、最終目標を学生の英語力向上にしており、そのためのコミュニケーション力、TOEICスコアを向上させる。これを実現するために、以下の4項目を実施している。

① 商船学科・教育補助員(特命助教等)による英語教育

② 商船学科におけるグローバル教育拠点の整備

③ 英語表記の商船学科・専門教材・教科書の開発

④ 商船学科専門教員の英語外地研修

1.商船学科・教育補助員(特命助教等)による英語教育

特命助教等の英語教育補助員を配置し、英語教員と連携して、多読・多聴教材の整備や課外英語講座などを開設するなど、新たな英語教育プログラムを検討、開発する。

英語補助教員によるゼミの様子

平成24年度

各校の地理的な事情により、補助教員を探すのに苦労したが、概ね英語教育プログラムの検討、および、開発体制準備を整えた。

平成25年度

年間を通して常勤に近い状況で教員を配置できないという問題を抱えた学校について、これをカバーする方策として、MAAPから教員を招聘し、短期集中型の英語講座を開講する等の試行を開始した。

外国人講師による英会話教室

平成26年度

各校において補助教員の配置に応じた週間プログラムを作成し、初心者(中学校入門)から上級者(TOEIC対策)までの各種プログラムを設定するとともに、学生ができるだけ補助教員を活用できる仕組みを模索した。

平成27年度

各校における補助教員が指導するプログラムについて5校で展開できるプログラムを検証し、学生にとって学習効果の高い教材を選定した。TOEIC対策講座は各校で開講しており、より効果的なプログラム、かつ、持続可能なプログラムにする方策を検討した。

現在までに、特命助教等の英語教育補助員は、富山2名、鳥羽1名、広島4名、大島1名、弓削2名を配置し、英語力向上のための様々なプログラムを展開してきた。

大型練習船による乗船実習時期変更の移行期もあり、TOEIC受験時期が異なることはあったが、各校4年次に受検する体制が整った。学生のTOEICスコアの推移については、その平均点を右表に示す。この表から、学年進行に伴いスコアが上昇していることが分かり、プログラムの効果が現れ始めたことが示される。

2.商船学科におけるグローバル教育拠点の整備

商船学科に英語教育プログラムを展開するための拠点教室を整備し、英語教育を含むグローバル教育を積極的に進める。

平成24年度

拠点とする部屋(教室)を確保し、拠点の有効活用及びプログラムの展開に必要な教材の整備に向けて準備を進めた。

平成25年度

各校を視察し、拠点とする部屋(教室)・補助教員が整備されたことを確認した。その結果、拠点の利用率をいかに向上させるか、また、各校のカリキュラム上の英語教育との連携を図る必要性があることが分かった。

平成26年度

補助教員から学生個々にあった指導を受けることができる拠点として機能させるとともに、補助教員が不在でも自学自習できる英語学習環境と整えた。

グローバル拠点の利用風景

平成27年度

グローバル拠点の英語学習環境、プログラムが整い、利用者数は増加してきた。また、英語の必要性を感じる学生が増えつつある。そこで、グローバル拠点利用による学生の満足度について検証した。

グローバル拠点については、学生からの認知度も上昇しており、その利用者数は増加傾向にある。また、英語教材も充実し、学習環境が整った。現在、より効果的なプログラムを5校で検証し、持続可能な共有プログラムを企画している。

3.英語表記の商船学科・専門教材・教科書の開発

商船学科の専門科目における英語力育成支援を目指して、英和併記の専門教材を連携機関と協働で開発する。

平成24年度

マリタイムカレッジシリーズを中心に、業者委託での翻訳を進めることとした。その第1段として開発専門教材として刊行された「船舶の管理と運用」を選定した。また、同シリーズから、Surfing Englishを刊行した。

平成25年度

マリタイムカレッジシリーズの「船舶の管理と運用」について英語翻訳が完了し、「教科教材の開発、電子書籍化の推進」サブプロジェクトに引き継いだ。また、同シリーズから刊行予定の「船の電機システム」について英語翻訳を開始した。Surfing Englishについては、Surfing English Ⅱの開発に着手した。

平成26年度

「SURFING ENGLISH」を2013年2月に刊行したが、この本では、内容のコンセプトが十分に伝わらなかったこともあり、その解決策を検討した。その結果、以下のコンセプトを十分に考慮し、「Navigating English(Surfing English Ⅱ)」の刊行を企画した。

英訳例

・ 現場で必要とされる英語でのコミュニケーション能力を身に付ける。

・必要とされる英語でのコミュニケーションのための学習の「コツ」や勉強法を紹介する。

・学生の進路/仕事/キャリアと英語コミュニケーションをつなぐことを第一の役割と位置づける

平成27年度

マリタイムカレッジシリーズとして刊行された「船舶の電機システム」およびその「ワークブック」について、英語翻訳を完了した。

4.商船学科専門教員の英語外地研修

商船学科の専門科目における英語の利用促進、英語による授業展開を目指して、商船学科・専門教員の英語外地研修を実施する。

平成24年度

ハワイのKCC(Kauai Community College)での夏季休暇中(9月)における3週間程度の研修を次年度から開始するプログラムを企画し、年度末までにKCCと協議することにした。

平成25年度

商船学科専門教員の英語外地研修については、9月4日~9月21日に3週間にわたって、KCCで実施した。5校からの参加教員は8名で、英語研修だけでなく現地の人々との交流機会も多く設定され、異文化交流も考慮された充実した内容の研修となった。

平成26年度

前年の実績を踏まえて5月に事前準備会議を実施し、9月に14日間の英語研修を実施した。5校で参加教員は8名で、前年度よりも英語学習を強化した研修となった。

平成27年度

本年度は、各校1名計5名の教員をKCCに派遣した。研修日程は8月29日~9月17日であった。また、派遣にあたっては、平成26年度実施総括を踏まえ、事前準備会議をGI-netを使って6月30日に実施し、出発前にも、準備確認ミーティングを持った。また、以下を作成し、参加者に配布した。

・飛行機での移動について ・カウアイ生活情報

・昨年度の参加者情報 ・ハワイ語の挨拶など

|  |  |

| KCC(Kauai Community College) | 授業見学 | 発表風景 |

| ||

平成25年度~平成27年度の3年間で商船学科教員21名をKCCに派遣し、2週間程度の英語による発信力強化を中心とした研修を実施してきた。参加教員にとって非常に有効であり、その成果は以下の通りである。

・ KCCでの研修は高専にはない教育環境を体感するとともに、

アクティブラーニングの概念が自然と授業に導入されていることを知った。

・ 参加教員個々が自己の英語能力を把握でき、日常英会話についてはスキルアップできた。

・ 専門分野での英語によるプレゼンテーション能力(発表・質疑応答)がある程度身についた。

また、研修参加者へアンケートした結果、研修意義については、100%の参加者が良かったと回答している。さらに、帰国後はこの研修成果を、学生へ還元していることが検証された。

1.2グロ-バル人材(外地駐在意欲)育成のための国際インターンシッブの展開

-4年間の活動実績-

◆目的

“新たな海事技術者に必要な資質の涵養”の一環として、資質として求められる基礎的な英語力、外地駐在への意欲の育成を目指し、18才の高専・商船学科・4年生に対して有効で適切な国際インターンシップの展開を試みるものである。5高専では国際インターンシップを企画・実施しており、商船学科学生に適したプログラムへの改善、単位化などを行い、参加者の向上につなげ、定着させることを目指すものである。

◆概要

前述の目的を達成するために次記する具体的な2項目の事業を実施している。

(1)国際インターンシップ

Kauai Community College(ハワイ)、Singapore Maritime Academy(シンガポール)、

AMA Computer University (フィリピン)における国際インターンシップ

(2) MAAP教員による海事英語教育研修

平成24年度

(1)国際インターンシップ

場 所 : ハワイ大学カウアイコミュニティカレッジ,ハワイ島コナ航海カヌー施設

日 程 : 2013年 3月9日~3月28日(帰国日)

参加者 : (4年生 1名,3年生 10名 引率教員 7名(10日程度づつ分担))

(富山高専5名,鳥羽商船高専3名,広島商船高専1名,弓削商船高専2名)

ポリネシアの伝統的航海術を中心に、プログラムを編成した。新たな取り組みとして、ハワイ文化の学習のため、ハワイ語のみで教育を行っている小学校を見学した。クルートレーニングは、ハワイ島西岸の航海カヌー施設を用いて行われた。事前研修は、1月から2月にかけて5回実施し、事後研修として報告会が実施された。

場 所 : シンガポール・マリタイム・アカデミー

日 程1: 2012年 7月 6日~ 7月12日(7日間)

参加者 : (3年生 5名、4年生 1名 引率教員 2名)(鳥羽商船高専6名)

日 程2: 2012年 10月 5日~10月11日(7日間)

参加者 : (3年生 4名、4年生 2名 引率教員 2名)(鳥羽商船高専6名)

日 程3: 2013年 3月 8日~ 3月14日(7日間)

参加者 : (4年生5名、引率教員2名)(鳥羽商船高専5名)

SMAの学生と共にスタークルーズ社のスーパースターヴァーゴという客船に乗船し、3泊4日の日程で行われる船内研修に参加した。乗船の前日には、SMAの教室においてオリエンテーションが開催され、その段階から学生も合流した。事前研修(授業以外の補習)として、現地でのコミュニケーション能力を高めるために、リスニングに重点をおいて指導を行った。また、研修後には、体験報告をポスターとして作成させ、学内に掲示した。さらに国際交流報告会を開催し、プレゼンテーションによる成果報告を行った。

平成25年度:

(1)国際インターンシップ

場 所 : ハワイ大学カウアイコミュニティカレッジ,ホノルルコミュニティカレッジ

(海洋トレーニング施設)

日 程 : 2014年 3月8日~3月27日(帰国日)

参加者 : (4年生 2名,3年生 6名 引率教員 7名(10日程度づつ分担))

(富山高専3名,鳥羽商船高専3名,弓削商船高専2名)

ポリネシアの伝統的航海術を中心に、プログラムを編成した。

クルートレーニングは、オアフ島のホノルルコミュニティカレッジの海洋トレーニング施設を用いて行われた。世界1周航海を目前に控えた「ホクレア」号を生きた教材とし、また、これまで伝統的航海術に関係してこられた主要な方々が一堂に会して講師を勤められるというトレーニングとなった。事前研修は、1月から2月にかけて4回実施した。今回は、外部講師をお招きして、国際インターンシップに参加する意義等を考える機会を設けた。事後研修として報告会が実施された。

場 所 : シンガポール・マリタイム・アカデミー

日 程1: 2013年 7月 4日~11日(8日間)

参加者 : (3年生 3名、引率教員 2名)(鳥羽商船高専3名)

日 程2: 2013年 9月26日~10月 3日(8日間)

参加者 : (3年生 5名、引率教員 2名)(鳥羽商船高専5名)

日 程3: 2014年 3月13日~3月20日(8日間)

参加者 : (5年 3名、4年生 4名 引率教員 2名)(鳥羽商船高専7名)

前年度からのプログラムの変更はないが、滞在日数を1日追加した。これまでは、入国翌日には乗船前のオリエンテーションが始まり、シンガポール特有の英語に馴染む余裕もなく、研修が始まってしまい、市内見学もほとんどできずに帰国しなければならない日程であったことを改善し、日程を8日間に変更した。これにより、SMAの学生との交流時間も増え、より充実した研修となった。

(2) MAAP教員による海事英語教育研修

「平成25年度 MAAP英語教員による海事英語セミナー」(弓削商船開催分)

場 所 : 弓削商船高等専門学校

日 程 : 2013年 11月5日~11月15日

参加者 : (1年生120名、2年生120名、3年生38名、4年生28名)

フィリピンMaritime Academy of Asia and the Pacific (MAAP)から、Jane D Magallon海事英語講師とMa. Celeste A Orbe海事英語講師を迎え、2013年11月5日(火)~11月15日(金)の11日間、弓削商船高専で教員向け海事英語指導法セミナー、学生向け海事英語セミナー、弓削丸航海実習(1泊2日、弓削-松山)、低学年全学科向けMAAP紹介講演、留学生実地見学旅行(宮島)を実施した。

「平成25年度 MAAP英語教員による海事英語セミナー」(大島商船開催分)

場 所 : 大島商船高等専門学校(山口県周防大島町)

日 程 : 2014年 2月24日~2月28日

参加者 : 1年生 126名、2年生 41名、3年生 44名、4年生 38名、

専攻科生 1名、教職員 約5名

通常の講義のほか、校内練習船における操練(防火部署訓練等)を全て英語で行った。ただし校内練習船での操練は授業時間割等の調整が困難であったため、専攻科生及び教職員のみによる実施となった。

平成26年度

(1)国際インターンシップ

場 所 : ハワイ大学カウアイコミュニティカレッジ,カウアイ島ナウィリウィリ港内

日 程 : 2015年 3月7日~3月26日(帰国日)

参加者 : (3年生 11名,引率教員 7名(10日程度ずつ分担))

(富山高専4名,弓削商船高専6名)

ポリネシアの伝統的航海術を中心に、プログラムを編成した。クルートレーニングは、進水間近のナマホエ(カウアイ島で建造中のカヌー)の建造サイトで行われた。これまでとは異なり、学生もホストの一員として、ハワイ諸島からの参加者をおもてなしするという経験ができた。事前研修は、1月から2月にかけて4回実施した。事後研修として報告会が実施された。

場 所 : シンガポール・マリタイム・アカデミー

日 程1: 2014年 6月26日~ 7月 3日(8日間)

参加者 : (3年生 5名、引率教員 2名)(鳥羽商船高専5名)

日 程2: 2014年 9月16日~ 9月25日(10日間)

参加者 : (4年生 3名、3年生 1名 引率教員 2名)(鳥羽商船高専4名)

日 程3: 2015年 3月 3日~ 3月12日(10日間)

参加者 : (4年生 5名、3年生 2名 引率教員 2名)(鳥羽商船高専7名)

6月の研修までは、2013年度までと同様のプログラム内容であったが、より有益な海外インターンシップとなるよう、SPでの語学研修を追加し、9月の研修から期間を10日間に延長した。実際にシンガポールの教員によるコミュニケーションのレッスンを受講することで、船内での講義やワークショップの理解度が増すことを目的としたものである。9月の研修では参加学生が少なく、経費的問題から実施できなかったが、3月の研修では英語のレッスンを組み込むことができた。

場 所 : AMAコンピュータ大学(フィリピン)

日 程 : 2015年 3月8日~3月21日

参加者 : (3年生 8名、引率教員 1名)(広島商船高専8名)

AMAコンピュータ大学において、英語研修を実施した。午前9時から午後1時までは語学専門の講師による授業が行われた。最初の数日はアメリカ発音の練習が主で、その後は、発音練習に加え、学生による暗唱、それぞれ数種類のプレゼンテーションを練習し、随時講師による発音や内容の訂正が行われた。プレゼンテーションの中から出来の良いものを選んで練習をし、最終日にはAMAの教員や学生の前で、暗唱及び、それぞれ7分のプレゼンテーションを行った。またAMAの学生と英語の歌の交換も行った。また午後2時から6時までは、AMAの学生と1対1の会話や大学の紹介等が行われた。AMAには様々なカリキュラムがあり、その中にはホテルビジネスに関連した授業もあり、ベッドメイクやカジノの運営などに関する施設を見学した。休日には、フィリピンのコンピュータソフトウェアの会社見学や博物館、史跡等を見学した。

(2) MAAP教員による海事英語教育研修

場 所 : 広島・大島・弓削商船高等専門学校

日 程 : 2014年 11月10日~11月28日

本年度は弓削、大島、広島商船高専3校でフィリピンMaritime Academy of Asia and the Pacific (MAAP)から、Jane D Magallon海事英語講師を迎え、教員向け海事英語指導法セミナー、学生向け海事英語セミナー、低学年全学科向けMAAP紹介講演を実施した。

「平成26年度 MAAP英語教員による海事英語セミナー」(弓削商船開催分)

場 所 : 弓削商船高等専門学校

日 程 : 2014年 11月10日~11月14日

参加者 : 1年生135名、2年生120名、3年生38名、4年生39名

「平成26年度 MAAP英語教員による海事英語セミナー」(大島商船開催分)

場 所 : 大島商船高等専門学校

日 程 : 2014年 11月17日~11月21日

参加者 : 1年生43名、2年生42名、3年生43名、4年生43名、

教職員 4名

「平成26年度 MAAP英語教員による海事英語セミナー」(広島商船開催分)

場 所 : 広島商船高等専門学校

日 程 : 2014年 11月25日~11月27日

参加者 : 1年生138名、2年生132名、3年生51名、

教職員 16名

平成27年度

(1)国際インターンシップ

場 所 : ハワイ大学カウアイコミュニティカレッジ,カウアイ島ナウィリウィリ港内

日 程 : 2016年 3月5日~3月25日(帰国日)

参加者 : (3年生 14名,4年生2 引率教員 6名(10日程度ずつ分担))

(富山高専2名,鳥羽商船高専7名 弓削商船高専5名 広島商船高専2名)

場 所 : シンガポール・マリタイム・アカデミー

日 程1: 2015年 9月1日~ 9月10日

参加者 : 3年生 6 名,引率教員 2名(教員は全行程2名で対応)

(鳥羽商船学生 6名 鳥羽商船教員2名)

日 程2: 2016年 3月7日~ 3月17日

参加者 : 2年 3名、3年生 4名,引率教員 2名(教員は全行程2名で対応)

(鳥羽商船学生 6名,広島商船学生1名,鳥羽商船教員2名)

(2) MAAP教員による海事英語教育研修

「平成27年度 MAAP英語教員による海事英語セミナー」(弓削商船開催分)

場 所 : 弓削商船高等専門学校

日 程 : 2014年 11月30日~12月4日

参加者 : 1年生47名、2年生43名、3年生37名、4年生35名

教員8名

「平成27年度 MAAP英語教員による海事英語セミナー」(広島商船開催分)

場 所 : 広島商船高等専門学校

日 程 : 2014年 12月7日~12月11日

参加者 : 1年生141名、2年生136名、3年生46名、5年生50名

教員 13名

「平成27年度 MAAP英語教員による海事英語セミナー」(大島商船開催分)

場 所 : 大島商船高等専門学校

日 程 : 2014年 12月14日~12月18日

参加者 : 1年生~3年生 123名 教員6名

◆国際インターンシップの結果の検証

以下は国際インターンシップ参加者のTOEICスコア、海技試験合格状況、進路の一覧表である。この表からわかるようにほとんどの学生にTOEICスコアの向上が見られる。参加前のTOEICスコアが200点台であった学生が300点台に上昇し、参加前300点以上であった学生は500点程度あるいはそれ以上の高い点数になる傾向が見られる。もちろん国際インターンシップ参加のみで成績が向上したわけではないが、国際インターンシップの目的である“新たな海事技術者の資質として求められる基礎的な英語力、外地駐在への意欲の育成”に貢献していると言える。また海技士試験においても良好な成績であり学生の海事技術者としての意欲向上及び能力向上に大いに貢献していると言える。

◆今後について

現在3年間に渡り国際インターンシップが行われており、本年度末である3月にも多くの参加学生が見込まれている。また、学生の意識が国際インターンシップは優秀な学生のためにあるものであるという考えから、多くの学生に開かれたものであるという意識に変わりつつある。そのため一時的に参加者の成績低下も表れてくると考えられるが、本来の目的である、“新たな海事技術者の資質として求められる基礎的な英語力、外地駐在への意欲の育成”を考えるとこれは喜ばしい事であると考えており、できるだけ学生に国際インターンシップの機会を設ける必要があると考えている。参加学生の経済的負担の問題、引率教員の日程的な問題等もあるが、今後は本プロジェクトによって作りあげた国際インターンシップをより発展させ、各高専が持っている他の語学留学等ともより連携を強め内容やプログラムを精査し、内容的にも費用的にもより幅のある語学留学の機会を作って行くことが望ましいと考えている。

2. 新たな海事技術者に不可欠な知識・技能の育成

- 4年間の成果と最終年度に向けて -

◆目的

日本の海事教育においては教科書等の教材不足が課題となっており、特に、15才から20才の高専・商船学科学生に適合した教材の不足は強く指摘されている。そこで、新たな海事技術者に不可欠な知識・技能として求められる船舶の機関及び操船に関する基礎的な知識・技能を、高専・商船学科の学生に確実に教授するために必要な教材の開発、教材の電子化などの海事教育の学習環境の改善を目指す。

また、「新たな海事技術者に不可欠な知識・技能の育成」に重要に関わっている大型練習船教育に視点をおき、新たな海事技術者に不可欠な知識・技能として求められる船舶の業務・生活への適応力の育成システムの改善を目指し、大型練習船(海上履歴対応)の教育の高度化、効率向上の視点から検討し、提案を試みることを目的としている。

◆概要

2.1 機関系、航海系及び共通教科教材の開発、教材の電子書籍化の推進

新たな海事技術者に不可欠な知識・技能として求められる船舶の機関及び操船に関する基礎的な知識・技能を、15才から20才の高専・商船学科の学生に確実に教授するために必要な教材の開発、また航海実習等のフィールドワークの多い商船学科学生のための教材の電子化書籍化などの海事教育の学習環境の改善を目指す。

2.2 大型練習船(海上履歴対応)の共同利用などの新しい航海実習の提案

新たな海事技術者に不可欠な知識・技能として求められる船舶の業務・生活への適応力の育成システムの改善を目指し、現在航海訓練所へ委託している1年間の航海実習について、5高専による大型練習船(海上履歴対応)の共同利用による教育の高度化、効率向上の視点から以下を検討し、提案を試みる。

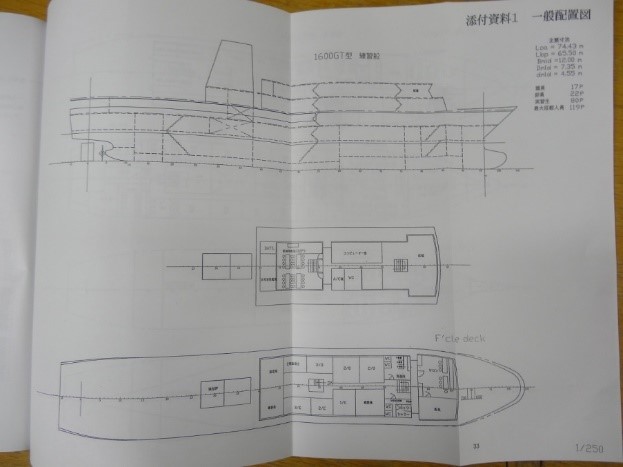

① 大型練習船(海上履歴対応)の試設計、共同利用のフィジビリティスタディ

② 共同利用大型練習船による航海実習等の教育効果の検討

◆得られた成果

平成24年度から4年間に実施した事業と得られた成果の概要は以下の通りである。

“2.1 機関系、航海系及び共通教科教材の開発、教材の電子書籍化の推進”について

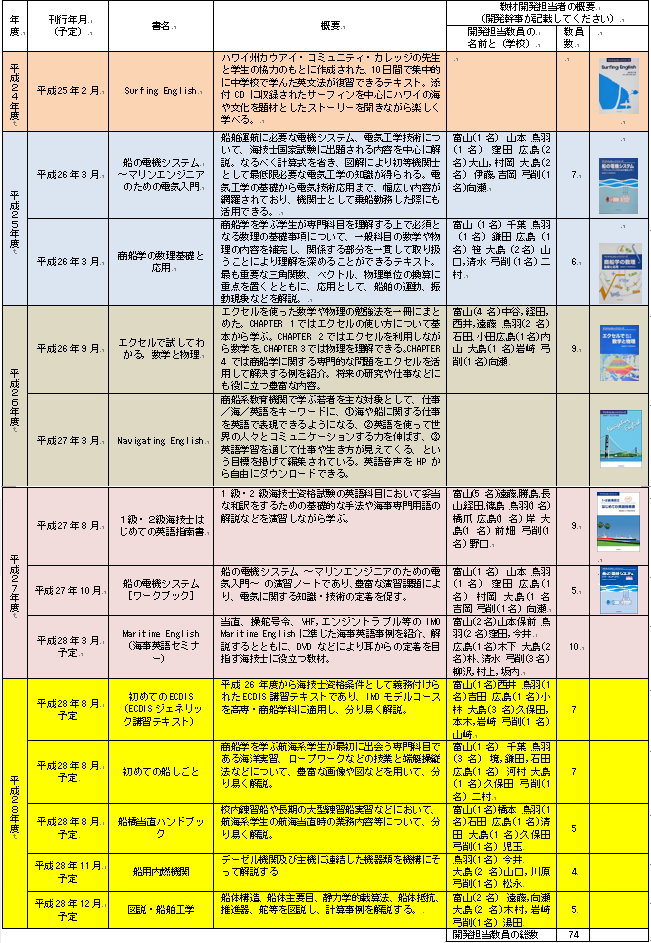

機関系、航海系及び共通教科教材の開発を進め、刊行された教科書については電子書籍化してきた。平成26年度まで①「船しごと、海しごと。」②「はじめての船上英会話」③「船舶の管理と運用」④「Surfing English」⑤「船の電機システム」⑥「商船学の数理基礎と応用」⑦「エクセルで試してわかる 数学と物理」の7冊刊行し、電子化している。また、平成27年度も新たに⑧「Navigating English」⑨「1・2級海技士 はじめての英語指南書」⑩「船の電機システム[ワークブック]」が刊行され、こちらはカラーで電子書籍化を行った。また、刊行した教科書の学生・教員による評価アンケートを実施した。

“2.2 大型練習船(海上履歴対応)の共同利用などの新しい航海実習の提案”について

平成24年度には、韓国を含む諸外国の三級海技士免許取得のための海上履歴を付与し、かつ、船員養成を行っている教育・訓練機関の練習船及び練習船実習の現状調査を行った。

平成25年度には、海上履歴に対応している国内の教育・訓練機関の練習船、及び練習船実習や練習船の建造費、運航費等についての現状調査を行い、併せて、5000トン、3000トン、1600トンの3つの練習船モデルを設定し、当該モデルを利用した場合の実習評価し比較検討を行うための調査した。

平成26年度にはこれまでの収集データに基づき、次世代校内練習船モデルについて、その効果的、効率的な活用法について検討を加え、当該モデルを利用した場合の実習について検討

◆最終年度に向けて

上記4年間の成果と得られた知見に基づき、本サブプロジェクトの達成目標である「新たな海事教育の学習環境の改善」「海上履歴対応型練習船の共同利用による教育の高度化、効率化の提案」を提示する。

2.1 機関系、航海系及び共通教科教材の開発、教材の電子書籍化の推進

- 4年間の活動実績 -

◆目的

船舶の機関及び操船に関する基礎的な知識・技能を身につけ、船舶の業務・生活に適応できる高度な知識・技能を有する海事技術者の育成方法の改善を目指し、5高専・商船学科が船主協会、全船協、全日海、国船協と協働して機関系、航海系及び共通教科教材の開発、教材の電子化の推進に取り組む必要がある。

具体的には、日本の海事教育においては教科書等の教材不足が課題となっており、特に、15歳から20歳の高専・商船学科学生に適合した教材の不足は強く指摘されている。そこで、新たな海事技術者に不可欠な知識・技能として求められている船舶の機関・操船等に関する基礎的な知識・技能を、15歳から20歳の高専・商船学科の学生に確実に教授するために必要な教材の開発を行う。次に、海事教育においては航海実習等の机上の学習ではないフィールド・現場での体験授業の機会が多い。これらの航海実習等における教科書等の活用、教室における教科学習との連携の不足が指摘されている。そこで、5高専・教員、出版社の協力を得て、教科書等の電子化をも進める。

◆概要

新たな海事技術者に不可欠な知識・技能として求められる船舶の機関及び操船に関する基礎的な知識・技能を、15才から20才の高専・商船学科の学生に確実に教授するために必要な教材の開発、教材の電子化などの海事教育の学習環境の改善を目指し、下記2項目を計画・実施している。

①機関系、航海系及び共通教科教材の開発:5高専・教員が高専・商船学科の学生に適合する質の高い教科書等を開発するとともに、継続的に改善するシステムの構築も試みる。

②教材の電子書籍化の推進:海事教育においては航海実習等の校外学習機会が多いが、5高専・教員、出版社の協力を得て、教科書等の電子教材化を進め、フィールドにおいても教科書の活用を進める。

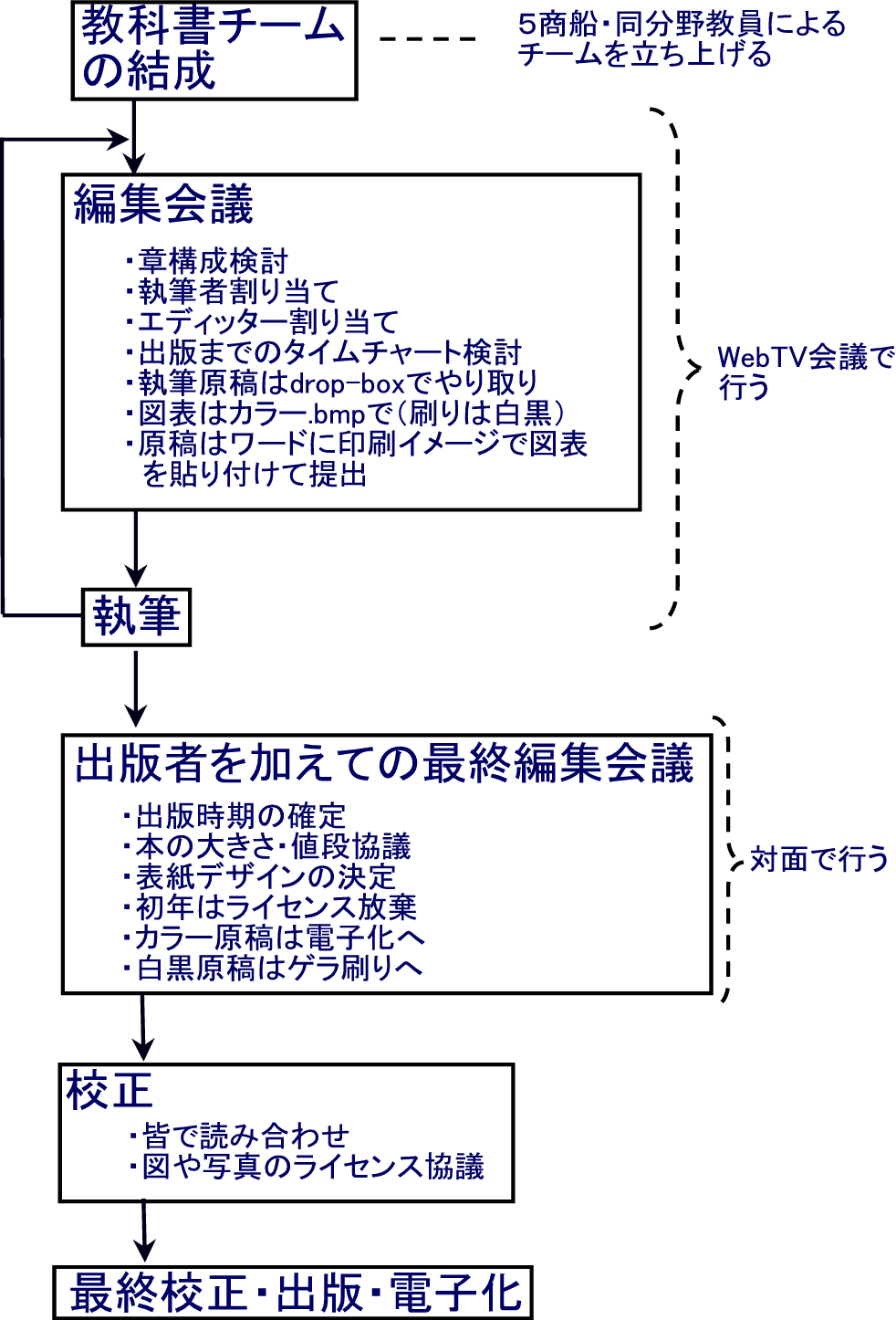

◆教科・教材の開発手順

図のような手順で教科書・教材の開発を行う。

①5商船学科の同分野の教員が教科書開発チームを立ち上げ、枯渇している分野や授業対象学年を決める。教科書としての採用の有無と時期を確認し、本屋と交渉。ページ数や本の値段の大枠を固める。

②編集幹事(エディッター)を2名決め、章構成、執筆担当を割り当てる。同幹事は出版までのタームチャートを提示し、執筆グループで合議

③執筆原稿はカラーで、印刷イメージの図表付きでワードファイルとして各自ドロップボックスに投稿

④原稿がそろってきたところで、編集幹事がGIネット会議(WEB会議)を召集し、書きぶりや図表の配置、ページ校正等を全員で読み合わせながら編集

⑤編集会議を2,3回行った後に、本屋を交えて対面で最終会議を行い、値段やページ数、表紙図柄、出版日程を協議。この際、出版初年はライセンス無しとし、出版作業と平行して電子化の打ち合わせを行う。

⑥最終校正を行い、出版と同時に電子化ファイルを購入

◆教科書の開発実績と計画

機関系,航海系及び共通教科教材の開発を進め,刊行された教科書については電子書籍化してきた。

昨年度まで,①「船しごと,海しごと。」②「はじめての船上英会話」③「船舶の管理と運用」④「SurfingEnglish」⑤「船の電機システム」⑥「商船学の数理 基礎と応用」⑦「エクセルで試してわかる数学と物理」の計7冊を刊行し,電子化している。また,前頁の表にあるように新たに⑧「Navigating English」⑨「1・2級海技士 はじめての英語指南書」⑩「船の電機システム[ワークブック]」がマリタイム・カレッジシリーズとして加わり刊行され,こちらはカラーで電子書籍化を行った。

◆既に刊行された各教科書(マリタイムカレッジシリーズ)とアンケート結果例

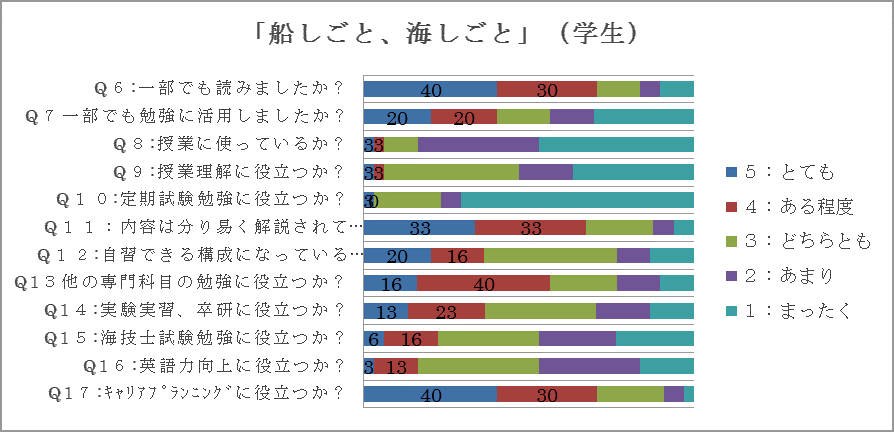

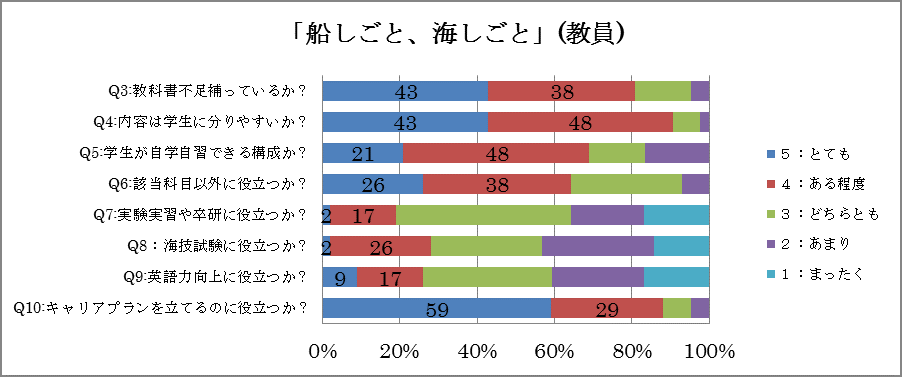

①「船しごと、海しごと。」

船の仕事について知りたい、やってみたいという欲求に応える本。船や海にまつわる話を、そして,「海を舞台に船舶職員として働く」ための道筋を系統立てて示してある。具体的には、航海士・船長、機関士・機関長といった船舶職員となることへの誘い。

アンケートを見れば、教科書不足を補うというより、かつてこのような本はなかったということであり、7~8割が分かりやすい本と肯定し、7~9割がキャリアプランニングに役立つと認識している。日本図書館協会選定図書となった。

【学生アンケート結果】

【教員アンケート結果】

◆4年間で得られた成果と電子書籍の活用法

① 教科書を共同で作成した効果

・このプロジェクト3年間で合計6冊の教科書を刊行し、それらすべてを電子書籍化した。さらに3冊を執筆中

・今までは各5商船学科の教員らは、各自でプリントや演習も作って授業を構築してきた。そのことは非効率であり、教科内容の客観性も保てない

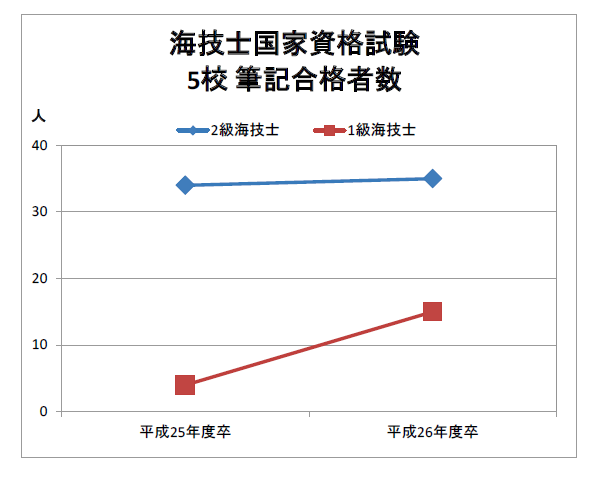

・このプロジェクトでもって、5商船学科の同分野教員の人的ネットワークができ、共同で教科書を作成したことで、商船学科生にあった教科内容となり、教科書の質や客観性もあがる。また、それぞれ内容では海技試験合格を念頭に執筆した。25年~26年の2級合格者は30名と横ばいであるが、1級合格者は15名と3倍に増加。2級を合格して1級受験なので、実質の2級合格者は45名超となってきている。

② 開発した教科書を電子化した目的と効果

・海事教育における航海実習等のフィールド<授業で活用する為。

・アクティブラーニング用の予習教材として活用する為。

・紙教科書と連携した教科学習が可能。

・英和対訳版の電子化教科書の活用によるテクニカルタームに慣れ親しめる。

③電子書籍の活用方法

タブレットやスマホの画面や音声を、ワイヤレスで大画面テレビやプロジェクタで映す商品(ワイヤレスディスプレーアダプター)を用いることで、教員が実習現場を動き回っても、大画面テレビやスクリーンには、電子書籍の内容が表示されるようにする。

④「4年間の活動をまとめて」とした平成27年度サブプロジェクト報告書を提出

報告書の章構成をあげると、

1.はじめに

2.教科・教材の開発手順

3.教科書の開発計画

4.教科書アンケート

5.既に刊行された各教科書(マリタイムカレッジシリーズ) と

アンケート結果

6.4年間で得られた成果と電子書籍の活用法であり、400部印刷し、

各5高専、ステークホルダーをはじめ、その他関係各所に提示する。

2.2 大型練習船(海上履歴対応)の共同利用などの新しい航海実習の提案

-4年間の活動成果と最終年度に向けて-

◆目的

本サブプロジェクトは、「海事分野における高専・産業界連携による人材育成システムの開発」を行うにあたって、「新たな海事技術者に不可欠な知識・技能の育成」に重要に関わっている大型練習船教育に視点をおき、新たな海事技術者に不可欠な知識・技能として求められる船舶の業務・生活への適応力の育成システムの改善を目指し、大型練習船(海上履歴対応)の教育の高度化、効率向上の視点から検討し、提案を試みることを目的としている。

上記目的達成の具体的手段として、以下の二点を思考材料として検討を行っている。

① 大型練習船(海上履歴対応)の試設計、共同利用のフィジビリティスタディ

② 共同利用大型練習船による航海実習等の教育効果の検討

◆平成24年度のサブプロジェクト事業の概要

平成24年度は、本プロジェクトを遂行していくための基礎データを収集するために、ヨーロッパおよびアジア諸国のSTCW条約で求められている三級海技士免許取得のための海上履歴を付与し、かつ、船員養成を行っている教育・訓練機関の練習船及び練習船実習の現状調査を行った。

成果として、「諸外国海上履歴及び練習船実習の現状調査」及び「航海実習検討サブプロジェクト会議」の両案件とも実施し、韓国を含む諸外国のSTCW条約で求められている三級海技士免許取得のための海上履歴を付与し、かつ、船員養成を行っている教育・訓練機関の練習船及び練習船実習の現状等について参考となるデータを得ることができた。

参考

諸外国海上履歴及び練習船実習の現状調査については、(株)Class NK コンサルティングサービスに委託し、ヨーロッパ地域(インド、トルコ、クロアチア、アメリカ、ロシア、ポーランド、南アフリカなど)及びアジア地域(韓国、中国、台湾、シンガポール、ベトナムなど)を対象とし、調査を行った。

諸外国の練習船調査 |

諸外国の練習船調査 |

◆平成25年度のサブプロジェクト事業の概要

平成25年度は、上記の検討のための参考となるデータを収集するために、海上履歴に対応している国内の教育・訓練機関の大型練習船(一部参考のため海上履歴は対応していない中、小型練習船も含む)及び練習船実習や練習船の建造費、運航費等についての現状調査を行い、併せて、5000トン、3000トン、1600トンの3つの練習船モデルを設定し、当該モデルを利用した場合の実習評価し比較検討を行うための調査を委託すると共に、当該委託調査事業の内容や、平成26年度の本サブプロジェクトについて作業の方向性を確認、検討していくために「航海実習検討サブプロジェクト」会議を開催した。

「国内練習船の建造費、運航費等の現状調査」等の概要

調査内容

1) 国内練習船(5000トン型、3000トン型、1600トン型の3級海技士の海上履歴付与型練習船を中心に、一部それ以外の小型練習船についても補足的に調査を実施)の以下の内容について、調査を行った。

①主要目 ② 訓練実態 ③運航管理実態 ④費用概算(建造費用、運航費用、入渠や保険等の管理費用など)

2) 上記調査を踏まえて、モデルとなる練習船について、策定した訓練内容の実施可否の評価や

建造費、運航費、その他の関連費用、必要要員等についても調査した。

モデルとなる練習船、大型練習船(総トン数5000トン型) 資格 国際航海に従事する、航行区域「遠洋区域」、中型練習船(総トン数3000トン型) 資格 国際航海に従事する、航行区域「遠洋区域」、小型練習船(総トン数1000トン型)、 資格 国際航海に従事する、航行区域「遠洋区域」

1.「国内練習船の建造費、運航費等の現状調査」調査・報告の仕様書(案)について

2.平成25年度「五高専・商船学科が共同利用する大型練習船(海上履歴対応)」の仕様策定の方向性について

国内練習船の建造費・運航費 |

大型練習船の建造費など |

◆平成26年度のサブプロジェクト事業の概要

平成26年度は、これまでの収集データに基づき、次世代校内練習船モデルについて、その教育理念や履歴付与の必要性や可能性、航海訓練所大型練習船との役割分担等について検討を加え、当該モデルを共同利用した場合のスケジュール等について案を例示した。また、平成27年度の本サブプロジェクトについて作業の方向性を確認、検討していくために「航海実習検討サブプロジェクト」会議は連携5高専間においては、テレビ会議(GI-net)を使用して開催した。

検討の中では、平成25年度から導入された大型練習船分割実習方式なども考慮し、次世代の校内練習船についての教育理念や履歴付与の必要性・可能性、大型練習船と次世代校内練習船との役割分担など意見交換し、併せていくつかの拘束条件を設定し、次世代校内練習船の共同運航を前提とした実習のモジュール化を取り入れたスケジュール案についても策定し、冊子としてまとめた。

◆平成27年度のサブプロジェクト事業の概要

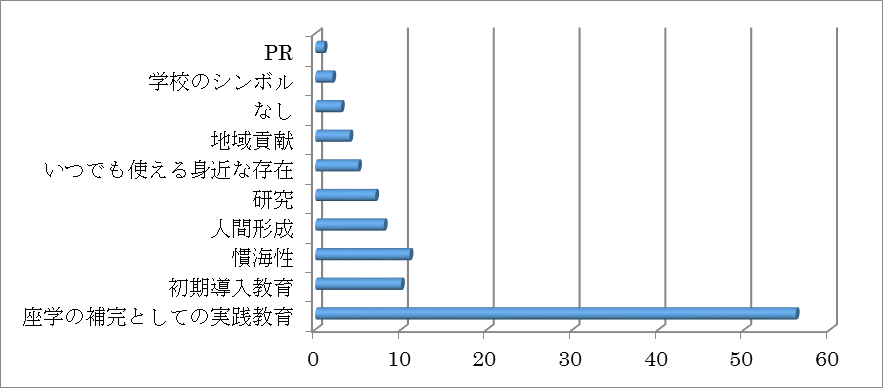

校内練習船の共同利用検討

平成27年度は、サブプロジェクトのメンバーが大幅に変更され、これまでの3年間の成果を基に校内練習船の意義を再確認することから始まった。高専においても大学と同じような航海訓練所の分割実習方式(サンドイッチ教育)が始まり、高専の校内練習船の環境が本プロジェクトの当初とは大きく変化してきている。このような現状を踏まえて、練習船サブプロジェクトメンバーによってWedテレビ会議を通じて議論を重ねた結果、校内練習船と航海訓練所の練習船の位置づけを今一度明確にし、校内練習船の定義の再確認し、そして校内練習船と航海訓練所の練習船の違いを明確化することを校内練習船のあるべき姿を見出だすことを目的とした。さらに校内練習船の高度化も視野に入れ、各高専の商船学科及び練習船教員に対し、アンケートを行なった。アンケート結果は、以下の結果の通りである。これらの結果を基にサブプロジェクトメンバーでさらに議論を重ね、本年度最終検討会では連携4団体のステークホルダーからのメンバーも加え、今後の校内練習船について議論を重ねた。これらの結果から、具体的な提案までは見いだせなかったものの各教員が思い描いている校内練習船とはどのようなものかは見えたと思われる。来年度は、具体的に教員が授業・実習・研究で一人当たりどの程度練習船をしようしているのか、また校内練習船の学生に向けたアンケートも行い、校内練習性の有効かつ具体的な使用方法を提示したい。

検討会議

第1回 平成27年 9月2日 Webテレビ会議 5校高専メンバーのみ

検討事項 校内練習船の意義

第2回 平成27年10月9日 Webテレビ会議 5校高専メンバーのみ

検討内容 校内練習船アンケートに関する事項

第3回 平成27年12月7日 Webテレビ会議 5校高専メンバーのみ

検討内容 アンケートの具体的な内容について

第4回 平成28年 1月15日 東京 5校メンバーと連携4団体メンバー

検討内容 アンケート結果とこれからの方針

◆平成28年最終年度のサブプロジェクト事業に向けて

27年度の結果をさらに分析していくために、年度早々にクラス単位の航海実習だけではなく、教員個々の授業や研究活動における校内練習船の使用状況や学生から見た校内練習船への授業や実習での使用状況及び評価を集める予定である。それらの結果をもとに、最終的に商船高専としての校内練習船の在り方を一つだけではなく、複数提示する予定である。その際に、隻数だけでなく、使用方法を含めたこれからの校内練習船のあるべき形を提示したいと考えている。残り1年ではあるが具体的なものとして提示する予定である。

アンケート結果

校内練習船の教育上の必要性についてどのように考えますか。

校内練習船と航海訓練所の教育の違いについて、どのように考えていますか。

校内練習船の高度化とはどのようなものが考えられますか。または現在、実施していないが校内練習船で実施できたらというような提案がありましたら記入して下さい。

3. 新たな海事技術者を確実に継続的に育成し得る高質な海事教育システム

- 4年間の成果と最終年度に向けて -

◆目的

新たな海事技術者に必要な資質として基本的なコミュニケーション能力、基礎的な英語力、外地駐在への意欲が、不可欠な知識・技能として船舶の機関及び操船に関する基礎的な知識・技能、船舶の業務・生活への適応力が指摘されたが、15才で入学し、20才で卒業する高専・商船学科において前述の資質、知識・技能を確実に育成するカリキュラム等の新たな海事教育システムは検討、開発されていない。

そこで、海事社会の求める人材である「柔軟で高度な海事技術者」を確実に継続的に育成し得る協働教育システムの確立を目指すものである。

◆概要

3.1 新しき時代に活躍できる海事技術者像と具備すべき知識・技能の提示

海事社会が求める人材と知識・技能、資質について、高専・商船学科の視点から再度検討し、海事社会の人材ニーズと高専・商船学科が育成すべき人材の整合を目指し、下記3項目を計画・実施している。

① 先進諸国、アジア諸国船員の育成・就業実態調査(H24・25年度)

② 日本人海事技術者のライフサイクル調査(H26年度)

③ 10/20年後に活躍できる海事技術者像と具備すべき知識・技能の提示(H27年度)

3.2 確実な海事教育システムの提示

高専・商船学科教員が海事社会の実学現況を視察し、高専・商船学科が育成すべき人材を確実に育成し得る高質な海事教育システムの開発を目指し、以下の2項目を計画・実施している。

① 船舶運航、船舶管理、港湾・流通業務等の視察調査(H24~28年度)

② 確実な海事教育システムの要件(H27・28年度)

◆得られた成果

平成24年度から4年間に実施した事業と得られた成果の概要は以下の通りである。

“3.1 新しき時代に活躍できる海事技術者像と具備すべき知識・技能の提示”について

① 平成24,25年度に“諸国船員の育成・就業実態調査”を行い、「諸国船員の育成・就業実態調査報告」をまとめ、平成26年2月に印刷・配布した。

② 平成26年度に“高専商船学科卒業者を対象としたライフサイクルに関するアンケート調査”を行ない、「ライフサイクルに関するアンケート調査報告」をまとめ、平成27年3月に印刷・配布した。

③ 平成27年度に“高専商船学科卒業者による現職の概要とキャリアパスに関する講演会”と“イギリス・トルコ・オランダ海事教育機関訪問調査”を行ない、新たな知見を得た。

④ 得られた知見に基づき“将来の海事技術者像と知識・技能”について検討し、達成目標である「海事技術者像と具備すべき知識・技能に関する調査報告」をまとめ、平成28年3月に印刷・配布した。

“3.2 確実な海事教育システムの提示”について

① 商船学科教員が船舶・海運の実務を学び、体験する2種類の研修(FD)を船主協会の協力を得て企画・実施し、「商船学科教員研修・中間報告(H25-27)」をまとめ、平成28年3月に印刷・配布した。

“船舶運航実務乗船研修”は7/8月に高専教員が外航船舶に乗船する研修で、平成24年度に企画・準備し、平成25-27年度に実施し、延べ14名の商船学科教員が参加し、報告会も行った。

“船舶管理と港湾・物流業務に関する研修(東京:1泊2日)”は高専教員が海運知識を学ぶ研修で、平成24年度に企画・準備し、平成25-27年度に実施し、延べ50名の商船学科教員が参加した。

② 4連携機関が商船学科学生に直接語りかける「海事教育セミナー(10月21・22日)」を初めて企画・実施し、464名の学生が聴講し、事後の学生アンケート結果からも教育効果の高さが確認された。

③ 上記知見等に基づき「新たな海事教育システム(第1案)」を検討し、平成28年3月に印刷・配布した。

◆最終年度に向けて

上記4年間の成果と得られた知見に基づき検討を行ない、本サブプロジェクトの達成目標である「新たな海事教育システム」を提示する計画である。

3.1 新しき時代に活躍できる海事技術者像と具備すべき知識・技能の提示

- 4年間の活動実績 -

◆目的

“3. 新たな海事技術者を確実に継続的に育成し得る海事教育システム”の開発・実現の一環として、海事社会が求める「柔軟で高度な海事技術者」(新しい時代に活躍できる海事技術者像)及び海事技術者が具備すべき知識・技能、資質について、高専・商船学科の視点から再度検討し、諸国及び日本の海事社会の人材現況について調査・解析し、海事社会の人材ニーズと高専・商船学科が育成すべき人材との整合を試みるものである。

◆概要

前述の目的を達成するために次記する具体的な3項目の事業を年度計画に従って実施している。

(1)先進諸国、アジア諸国船員の育成・就業実態調査

(2)日本人海事技術者のライフサイクル調査

(3)10年ないし20年後に活躍できる海事技術者像と具備すべき知識・技能

平成24年度

「先進諸国船員の育成・就業実態調査」を行ない、次記する幾つかの知見等が得られた。

・ヨーロッパ海運国(英国、ドイツ、ノルウェー、オランダ、デンマーク等)の海事教育機関における海運会社等と連携した実務的な船員育成システム、船員の就業実態とライフサイクル等の概略を把握できた。

・ヨーロッパ海運国における船員の確保育成に関する歴史的・経済的背景、船員政策の変遷等の概略も把握できた。

・STCW条約の改正・強化による海技の標準化(コモディティ化)による船員の多国籍化、市場原理に基づく船員確保は常態化しており、自国人船員と自国籍船の単純な確保を望むことも、実現することも困難と考えられる。

・ヨーロッパ海運国においては外航船員のセカンド・キャリアとして陸上海事諸産業(海運、オフショアビジネス、内航、海事サービス、港湾物流、造船、浚渫・建設、等々)に転身(転職)することが多く、転職市場と再教育システムが船員施策(海事クラスター論)に基づき整備されている。

・先進諸国の船員においてはセカンド・キャリア(船員勤務後の陸上海事諸産業への転身)を意識したキャリアパスを確保することが求められているように思えるが、日本においては終身雇用を前提したキャリアパスのみが存在し、海事分野の充実した転職市場は整備されておらず、セカンド・キャリア育成の為の再教育システムも確立されていないのが実情である。

平成25年度:

「アジア諸国船員の育成・就業実態調査」を行ない、次記する幾つかの知見等が得られた。

また、平成24、25年度の調査をまとめ、右図に示す「先進諸国及びアジア諸国船員の育成・就業実態調査報告」を印刷し、五校の商船学科・一般教養の全教員と4連携機関に配布した。

・アジア経済圏と日本経済の関連と動向、フィリピン・インドの船員予備軍、船員教育機関の現状、日本船社の人材戦略等の概略を把握できた。

・フィリピンにおける船舶職員の供給力は極めて大きく、質的にも向上していること、インドにおける海事教育機関(大学)の学力レベルの高さなどを把握できた。

・アジア経済の興隆に伴う物流拠点のアジア移転などから、日本船社のアジア船員人材の育成強化が進んでいることも把握できた。

・フィリピン、インドを代表とするアジア諸国船員の船員労働市場における量的な拡大、質的な向上は今後も続くことが予想される。

・これからの日本の船員/海事技術者の役割は何かを見出し、より有能かつ有用な海事人材の育成を目指し、日本の海事教育機関の高度化を進めことは不可避と考えられる。

平成26年度

全船協並びに各校同窓会の協力を得て、次記する13項目[(1)~(13)]について、高専卒業者を対象とした“日本人海事技術者のライフサイクルに関するアンケート調査”を実施した。アンケート集計・解析から下図等のグラフを得、下記のとおりまとめるとともに、右図に示す「日本人海事技術者のライフサイクルに関するアンケート調査報告」を平成27年3月に印刷・配布した。

1. 日本人海事技術者のライフサイクルの現状調査

(1)基本情報,(2)学歴,(3)勤務経歴,(4)研修経歴,(5)概略年収,(6)現職満足度,(7)10年後のキャリア

[解析結果のまとめ] 商船高専卒業生が活躍している海事産業分野は仕事としてのやりがいがあり、職務相応な対価(報酬、休暇)も与えられている魅力的な職域であり、後輩にも勧められる職域・職業と捉えている。ただし、後輩にも勧められる職域であるが、外国人に負けない能力向上が不可欠となっていることも事実として指摘された。

2. 10/20年後に活躍できる海事技術者に求められる知識・技能の調査

(8)現職分野の将来性,(9)教育経歴の現職への寄与度,(10)商船高専教育の現職への寄与度,(11)商船高専教育で強化すべき教育内容,(12)商船高専卒業者の現職分野への適合性,(13)10/20年後の海事技術者像に関する自由記述

[解析結果のまとめ]現在の海事技術者は基礎を「商船学科」で学び、実践力を「職場」で身に付けている。高専・商船学科は海事技術者の職務に対する動機づけ(キャリア教育)や基礎知識(コミュニケーション能力、英語力、一般基礎学力、専門的基礎知識)の定着を担い、「専門学」の高度化に対応するとともに、特に、「英語力」と「リーダーシップ、コミュニケーション能力」の育成を強化することが求められている。

平成27年度

平成27年度には“高専商船学科卒業者による現職の概要とキャリアパスに関する講演会”と“イギリス・トルコ・オランダ海事教育機関訪問調査”を行ない、新たな知見を得た。

また、得られた知見に基づき“将来の海事技術者像と知識・技能”について検討し、達成目標である「海事技術者像と具備すべき知識・技能に関する調査報告」をまとめ、報告した。

1. 高専商船学科卒業者による「現職の概要とキャリアパスに関する講演会」の開催

海事技術者像の調査・解析事業の目標である「高専・商船学科の目指す海事技術者像と具備すべき知識・技能の提示」につなげることを目的として、「現職の概要とキャリアパスに関する講演会」を下記のとおり企画・実施した。

海上職(航海)、海上職(機関)、陸上職(航海)、陸上職(機関)と海洋事業職の5分野で活躍している商船学科卒業生が講師となり、「現職の概要とキャリアパスに関する講演会」と題して、高専・商船学科卒業生のキャリアパスの現状等を紹介した講演会であり、「高専・商船学科の目指す海事技術者像と具備すべき知識・技能の提示」を目指す上で有益な多くの知見を得た。

日時・場所: 10月19日(月) 13:00~17:00 海運クラブ 3階 306号室

参加者: 海事技術者像サブプロジェクト委員等 15名

講演: 海上職(航海)・海上職(機関):商船三井、陸上職(航海):ダイトーコーポレーション、

陸上職(機関):(株)前川製作所、海洋事業職:石油天然ガス・金属鉱物資源機構

2. イギリス・トルコ・オランダ海事教育機関訪問調査

“10/20年後に活躍できる海事技術者像と具備すべき知識・技能の提示”の達成を目指し、諸外国の海事教育機関で実施されている海事教育の現況の調査を実施し、有益な知見を得た。

11月下旬にイギリスの海事教育機関を、2月下旬にトルコとオランダの海事教育機関を訪問・調査した。訪問調査の概要について、以下に順を追って記す。

(1) イギリス訪問調査の概要

イギリス海事教育機関訪問調査の日程、訪問先と主な調査項目は以下の通りであった。

期間・国: 11月29日(日)~12月4日(土) イギリス

訪問先: Mitsui O.S.K. Bulk Shipping Ltd. (London)

Warsash Maritime Academy (Southampton)

South Shields Marine School (Newcastle upon Tyne)

調査項目: 海事技術者育成プログラムと進路実績、海洋技術者育成プログラムと進路実績

(2) トルコ・オランダ訪問調査の概要

トルコ・オランダ海事教育機関訪問調査の日程、訪問先と主な調査項目は以下の通りであった。

期間・国: 2月27日(土)~3月5日(土) トルコ、オランダ

訪問先: Istanbul Technical University, Maritime Faculty (Turkey)

PIRI REIS University, Maritime Faculty (Turkey)

Maritime Institute Willem Barentsz (the Netherlands)

調査項目: 海事技術者育成プログラムと進路実績、海洋技術者育成プログラムと進路実績

3. 「海事技術者像と具備すべき知識、・技能に関する調査報告」

下左図に示すように、4年間の調査・解析、各種事業成果に基づき、高専・商船学科卒業生のキャリアモデルについて総合的に検討し、海上職、陸上職と進学者のキャリアモデルを想定した。

キャリア変遷とともに必要となる能力、卒業時に身に付けておくべき能力等を調査し、本サブプロジェクトの最終目標である「10/20年後に活躍できる海事技術者像と具備すべき知識・技能に関する調査報告」にまとめ、次年度に最終調整を行い下右図に示す報告書を平成28年6月に印刷・配布の予定である。

3.2 確実な海事教育システムの提示

-4年間の活動実績-

◆目的

“3. 新たな海事技術者を確実に継続的に育成し得る海事教育システム”の開発・実現の一環として、高専・商船学科教員自らが海事社会における実学の現況を視察調査し、求められる人材と具備すべき知識・技能、資質を把握するとともに、高専・商船学科が育成すべき人材を確実に育成し得る質の保証される海事教育システム、商船学科コアカリキュラム等の開発を目指すものである。

◆概要

前述の目的を達成するために次記する具体的な項目の事業を年度計画に従って実施している。

(1) 船舶運航、船舶管理、港湾・流通業務等の視察調査

(2) 確実な海事教育システムの要件

平成24年度

「船舶運航、船舶管理、港湾・流通業務等の視察調査」として、商船学科教員に不足している船舶・海運に関する実務を学び、体験する研修を船主協会の協力を得て検討し、下記2種類の研修(FD)を企画し、平成25年度からの実施に向け、準備した。

1. 高専教員の船舶運航実務乗船研修

高専教員が7月~8月に2/3週間の期間、外航船舶に乗組み、船舶運航実務を視察・経験する。

2. 高専教員の船舶管理と港湾・物流業務に関する研修

高専教員が1泊2日程度の船舶管理と港湾・物流業務に関する講義・見学を受講する。

平成25年度:

平成24年度に企画・検討した「船舶運航、船舶管理、港湾・流通業務等の視察調査」としての2種類の研修(FD)を、初めて実施した。

1. 高専教員の船舶運航実務乗船研修

船主協会のコーディネート、並びに、日本郵船、商船三井、川崎汽船の3社のご協力を得て、船舶運航実務乗船研修を下記の通り実施し、報告会も開催した。

1.1 乗船研修

時期: 夏季(7月~8月) 場所: 運航中の外航商船(コンテナ船、LNG船)

期間: 2/3週間 参加者: 4連携校:各校1名 計4名

内容: 外航商船に乗船し、船舶運航実務を視察・体験した。

1.2 報告会

日時・場所: 12月26日(木) 砂防会館

参加者: 28名 5連携校+4連携機関(プロジェクト)、船社研修担当者等

2. 高専教員の船舶管理と港湾・物流業務に関する研修

船主協会のコーディネート、並びに、関係船社のご協力を得て、船舶管理と港湾・物流業務に関する研修(講義、見学)を下記の通り実施した。

日時: 12月16日(月)、17日(火) 海運ビル等 参加者: 5連携校:各校2/3名 計15名

内容: 16日(月) 「海運業等に関する講義」(船主協会・田中部長他3名)

17日(火) 「船舶管理業務視察(KLSM)」、「コンテナ業務視察(NYTT)」

平成26年度

「船舶運航、船舶管理、港湾・流通業務等の視察調査」としての2種類の研修(FD)を、平成25年度と同様に、実施した。

1. 高専教員の船舶運航実務乗船研修

船主協会のコーディネート、並びに、日本郵船、商船三井、飯野海運、JXオーシャン、NSユナイテッド海運の5社のご協力を得て、平成26年度の船舶運航実務乗船研修を下記の通り実施し、報告会も開催した。

1.1 乗船研修

時期: 夏季(7月~9月) 場所: 運航中の外航商船(コンテナ船、VLCC、バルクキャリア)

期間: 2~4週間 参加者: 5連携校:各校1名 計5名

内容: 外航商船に乗船し、船舶運航実務を視察・体験した。

1.2 報告会

日時・場所: 12月15日(月) 海運ビル

参加者: 31名 5連携校+4連携機関(プロジェクト)、船社研修担当者等

2. 高専教員の船舶管理と港湾・物流業務に関する研修

船主協会のコーディネート、並びに、関係船社のご協力を得て、平成26年度の船舶管理と港湾・物流業務に関する研修(講義、見学)を下記の通り実施した。

日時: 2月19日(木)、20日(金) 海運ビル等 参加者: 5連携校:各校2/3名 計18名

内容: 1日目 「海運業、船舶業務に関する講義、船社との意見交換会」

2日目 「海運会社の教育施設(MOL柿生研修所)と研究所(商船三井技術研究所)の視察」

平成27年度

「船舶運航、船舶管理、港湾・流通業務等の視察調査」としての2種類の研修(FD)を、平成26年度と同様に実施し、平成25-27年度の3年間の研修報告をまとめた。また、4連携機関が商船学科学生に直接語りかける「海事教育セミナー」を初めて企画・実施した。

4年間に得られた知見等に基づき「新たな海事教育システム(第1案)」について検討し、報告した。

1. 高専教員の船舶運航実務乗船研修

船主協会のコーディネート、並びに、日本郵船、商船三井、川崎汽船、JXオーシャンの4社のご協力を得て、平成27年度の船舶運航実務乗船研修を下記の通り実施し、報告会も開催した。

1.1 乗船研修

時期: 夏季(8月~9月) 場所: 運航中の外航商船(コンテナ船、LNG船、バルクキャリア)

期間: 2~4週間 参加者: 5連携校:各校1名 計5名

内容: 外航商船に乗船し、船舶運航実務を視察・体験した。

1.2 報告会

日時・場所: 12月18日(月) 海運クラブ

参加者: 42名 5連携校+4連携機関(プロジェクト)、船社研修担当者、国土交通省等

2. 高専教員の船舶管理と港湾・物流業務に関する研修

船主協会のコーディネート、並びに、関係船社のご協力を得て、平成27年度の船舶管理と港湾・物流業務に関する研修(講義、見学)を下記の通り実施した。

日時: 11月19日(木)、20日(金) 海運ビル、横浜等 参加者: 5連携校:各校2/3名 計17名

内容: 1日目 「海運業、LNG船輸送の概要に関する講義、船社との意見交換会」

2日目 「JAMSTEC掘削船“ちきゅう”と川崎汽船LNG船荷役・機関シミュレータの視察」

3. 「新たな海事教育システム構築のための高専・商船学科教員研修事業 中間報告(平成25~27年度)」

上記2種研修は実務経験の乏しい高専教員には極めて有意義なものとなり、研修後の授業などで学生に紹介するなどの教育上の成果も生まれている。

平成25~27年度の実施した研修の内容と成果の理解と共有を目指し、「新たな海事教育システム構築のための高専・商船学科教員研修事業 中間報告(平成25~27年度)」としてまとめ、平成28年3月に印刷・配布した。

本研修は最終年度も継続し、多くの商船学科教員が参加し、より多くの貴重な体験・知見を得ることを期待される。

4. はじめての「海事教育セミナー」の開催

新たな海事教育システムの1つである産学協働教育の試みとして、本プロジェクトの連携機関である一般社団法人日本船主協会様、一般社団法人全日本船舶職員協会様,全日本海員組合様,国際船員労務協会様が商船学科・学生に直接語りかけるセミナーを初めて開講した。

本セミナーは、以下に示すように、高専・商船学科における今後の産学協働教育の方法・内容等について検討するための試みでもあり、セミナー毎に学生にアンケートを行うとともに、全セミナー終了後に検討会も行った。

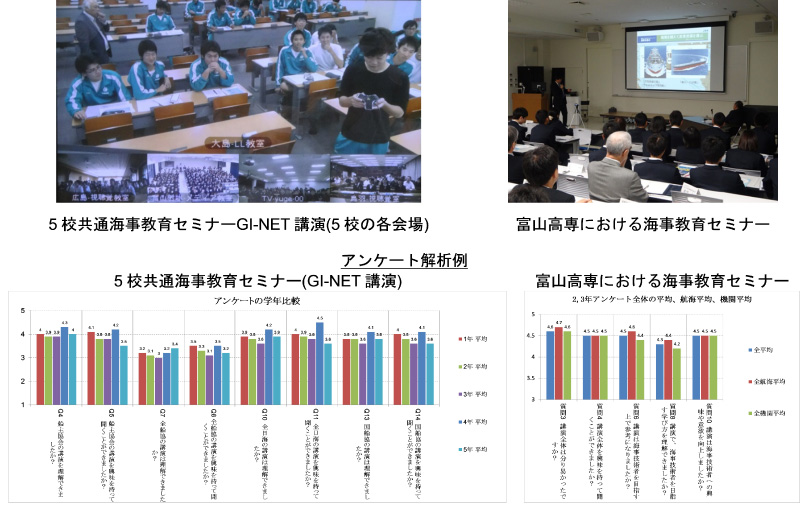

(1) 5校共通海事教育セミナー 10月21日(水) 16:00~17:15

5校共通の海事教育セミナーをGI-NET(遠隔講義システム)を用いて実施した。

セミナー・テーマ: 「海事教育セミナー - 海事技術者の今、魅力と途 -」

海事技術者へのモチベーション向上を目指し、海事技術者の現状、その魅力、海事技術者になるための途について、4連携機関が講演した。

講演メディア: GI-NET(遠隔講義システム)による5校講演(富山講演の4校配信)

聴講者: 5連携校・商船学科学生(1~5年) 約464名

講師: 日本船主協会、全日本船舶職員協会、全日本海員組合、国際船員労務協会

(2) 富山高専における海事教育セミナー 10月22日(木) 3・4限10:40~12:10

富山高専商船学科学生を対象とした海事教育セミナーを実施した。

セミナー・テーマ:「富山高専・海事教育セミナー - 海事技術者への学び -」

海事技術者になるために何をどのように学ぶべきか、学びの道筋等を船主協会様が具体的に紹介した。

場所: 総合メディア教室

聴講者: 富山高専・商船学科学生(2,3年) 80名

講師: 日本船主協会

(3) 学生アンケートと検討会

学生アンケートは、上記解析例からも明らかなように、高い評価値(5段階評価の4以上)を示し、今回のセミナーが学生のキャリアデザインや学業へのモチベーション向上に有効であることが確認された。

全セミナー終了後の検討会では学生と教育現場が産業界に触れること、産業界が学生と教育現場を視察することなどの相互の理解と交流の重要性を再認識したとの意見が多く、有意義なセミナーとなった。

4. 「新たな海事教育システムの在り方(第1案)」

前述の4年間に得られた多くの知見に基づく検討とともに、5校現行カリキュラムの分析なども行い、本サブプロジェクトの達成目標である“高専・商船学科が育成すべき人材を確実に育成し得る海事教育システムの開発”を目指し、右図に示す「新たな海事教育システムの在り方(第1案)」をまとめ、平成28年3月に印刷・配布した。

4. 取組の4年間の軌跡

◆平成24年度の取組

プロジェクト初年度である平成24年度に次記事業項目を実施した。

-

商船学科・英語力向上プログラムを担う商船学科・英語教育補助員を各校に配置した。

KCC国際インターンシップ視察

第1回高専・海事教育フォーラム

平成24年10月29日(東京) 第1回の企画委員会と運営委員会を開催した。

本事業担当の事務補佐員を各校に配置した。

商船学科・英語力向上プログラムで活用するグローバル教育拠点を、各校で企画・整備した。

商船学科・英語力向上プログラムの一環として活用する英語表記の商船学科・専門教材/教科書を企画・立案し、開発を始めた。

商船学科・機関系、航海系及び共通教科教材を企画・立案し、開発を始めた。

商船学科の教材/教科書の電子書籍化を企画し、電子書籍化を開始した。

電子書籍化教材/教科書の配信システムとリーダーについて検討し、配信システム(サーバーと無線LAN)を整備し、リーダーの整備を開始した。

韓国等の諸外国の海上履歴取得を含む練習船実習の現状を調査した。

先進諸国船員の育成・就業実態について調査し、まとめた。

商船学科・専門教員の英語外地研修を企画・立案した。

船舶運航、船舶管理、港湾・流通業務等の視察プログラムを企画・立案した。

平成24年12月 本取組の紹介パンフレットを作成・配布した。

平成25年2月 本取組の公式ホームページを開設した。

http://tms-com.net/mpt-pro/index.html

平成25年2月7日(東京) 第2回の企画委員会と運営委員会を開催した。

SMA国際インターンシップ視察

平成25年2月8日(東京) 第1回高専・海事教育フォーラムを開催した。

平成25年3月4日(東京) 評価委員会を開催した。

平成25年3月 商船学科・国際インターンシップの充実のためにMAAP(フィリピン)を訪問し、KCC(ハワイ)で実施されている国際インターンシップを視察した。

平成25年3月 平成24年度事業報告を作成・配布した。

◆平成25年度の取組

平成25年度に次記事業項目を実施した。

平成25年6月3日(鳥羽) 第1回の企画委員会と運営委員会を開催した。

本事業担当の事務補佐員を各校に配置した。

商船学科・英語力向上プログラムを担う商船学科・英語教育補助員を各校に配置した。

商船学科・英語力向上プログラムで活用するグローバル教育拠点を各校で企画・整備し、各校の整備状況を視察した。

商船学科・英語力向上プログラムの一環として活用する英語表記の商船学科・専門教材/教科書を企画し、開発を進めた。

商船学科・国際インターンシップの開講し、SMAで実施されている国際インターンシップを視察した。

商船学科・機関系、航海系及び共通教科教材を企画し、開発を進めた。

商船学科の教材/教科書の電子書籍化を企画し、電子書籍化を進めた。

大型練習船等を試設計し、活用法について検討した。

アジア諸国船員の育成・就業実態について調査し、2年間の調査をまとめ、印刷・配布した。

平成25年7月~8月 商船学科・専門教員の船舶運航実務乗船研修を実施した。

平成25年8月 高専機構主催の全国高専教育フォーラム(豊橋)に参加し、発表した。

平成25年9月 商船学科・専門教員の英語外地研修(ハワイ・KCC)を実施した。

船舶運航実務乗船研修の

乗船船舶の例

平成25年12月16,17日 商船学科・専門教員の船舶管理と港湾・物流業務に関する研修を実施した。

本取組の公式ホームページを更新した。

平成25年12月26日(東京) 第2回の企画委員会と運営委員会を開催した。

平成26年2月7日(東京) 評価委員会と第3回企画委員会を開催した。

平成26年3月 平成25年度事業報告を作成・配布した。

◆平成26年度の取組

平成26年6月13日(広島) 第1回の企画委員会と運営委員会を開催した。

事業担当の事務補佐員を各校に配置した。

開発した教科書等の例

商船学科・英語力向上プログラムの一環として活用する英語表記の商船学科・専門教材/教科書を企画し、開発を進めた。

商船学科・英語力向上プログラムを担う商船学科・英語教育補助員を各校に配置した。

商船学科・国際インターンシップ等の開講及び開発支援を行った。

商船学科・機関系、航海系及び共通教科教材を企画し、開発を進めた。

商船学科の教材/教科書の電子書籍化を企画し、電子書籍化を進めた。

平成26年7月~8月 商船学科・専門教員の船舶運航実務乗船研修を実施した。

平成26年8月 高専機構主催の全国高専教育フォーラム(金沢)に参加し、発表した。

平成26年9月 商船学科・専門教員の英語外地研修(ハワイ・KCC)を実施した。

試設計した大型練習船等の活用法について検討した。

日本人船員のライフサイクルについてアンケート調査を行った。解析結果をまとめ、印刷・配布した。

本取組の公式ホームページを更新した。

平成26年12月15日(東京) 第2回の企画委員会と運営委員会を開催した。

平成26年12月16日(東京) 第2回高専・海事教育フォーラムを開催した。

平成27年2月(東京) 商船学科・専門教員の船舶管理と港湾・物流業務に関する研修(1泊2日)を実施した。

平成27年2月(東京) 評価委員会と第3回企画委員会を開催した。

平成27年3月 平成26年度事業報告を作成・配布した。

◆平成27年度の取組

平成27年6月3日(大島) 第1回の企画委員会と運営委員会を開催した。

本事業担当の事務補佐員を各校に配置した。

商船学科・英語力向上プログラムの一環として活用する英語表記の商船学科・専門教材/教科書を企画し、開発を進めた。

商船学科・英語力向上プログラムを担う商船学科・英語教育補助員を各校に配置した。

商船学科・国際インターンシップ等の開講及び開発支援を行った。

商船学科・機関系、航海系及び共通教科教材を企画し、開発を進めた。

商船学科の教材/教科書の電子書籍化を企画し、電子書籍化を進めた。

平成27年8月~9月 商船学科・専門教員の船舶運航実務乗船研修を実施した。

平成27年8月 高専機構主催の全国高専教育フォーラム(仙台)に参加し、発表した。

平成27年8月~9月 商船学科・専門教員の英語外地研修(ハワイ・KCC)を実施した。

平成27年10月GI-netビデオ会議システム用いて、海事教育セミナーを行った。

本取組の公式ホームページを更新した。

平成27年11月(東京) 商船学科・専門教員の船舶管理と港湾・物流業務に関する研修(1泊2日)を実施した。

平成27年11月~12月(イギリス)海事教育機関の現地調査を行った。

平成27年12月18日(東京) 第2回の企画委員会と運営委員会を開催した。

大型練習船等の活用法について、最終案の方向性をまとめた。

平成28年2月(東京) 評価委員会と第3回企画委員会を開催した。

平成28年2月~3月(トルコ・オランダ)海事教育機関の現地調査を行った。

平成28年3月 平成27年度事業報告を作成・配布した。