大学間連携共同教育推進事業

平成24年度採択

海事分野における

高専・産業界連携による

人材育成システムの開発

-平成25年度報告-

富山高等専門学校日本船主協会

鳥羽商船高等専門学校全日本船舶職員協会

広島商船高等専門学校全日本海員組合

大島商船高等専門学校国際船員労務協会

弓削商船高等専門学校

「海事分野における高専・産業界連携による人材育成システムの開発」

(海事人材育成プロジェクト)

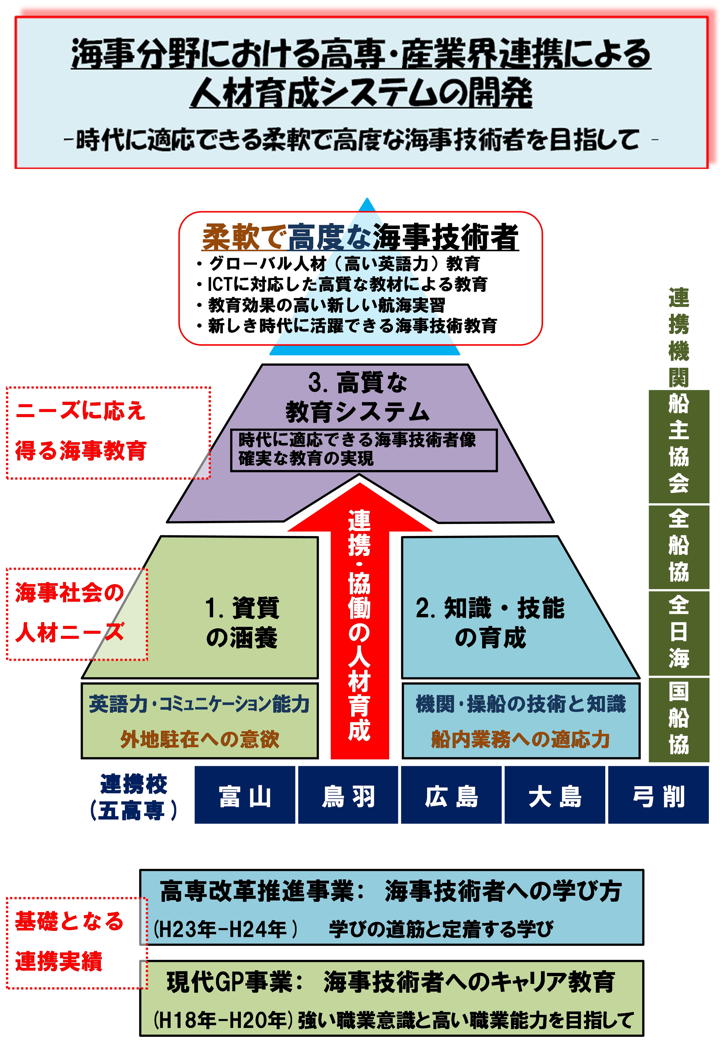

「海事分野における高専・産業界連携による人材育成システムの開発(通称:海事人材育成プロジェクト)」は文部科学省の大学間連携共同教育推進事業として平成24年度に採択された5年間の教育改善事業である。

◆ 背景

四面を海で囲まれた日本にとって、海運は重要な輸送手段であり、海上輸送は産業の生命線とも言われている。平成19年の海洋基本法の公布を受け、平成20年には海洋基本計画も政府から提言され、安全で安定した海上輸送の確保には海運を担う人材が不足している現況を打破することが急務であり、質の高い海事技術者(船員)の効率的育成の重要性が強く指摘されている。

海事人材育成プロジェクトの概念図

重要であるが対応できないでいる人材育成課題を抱えている海運界において、国土交通省、海運会社、海事関連団体、海事教育機関などの海事分野における産官学が「社会ニーズに応えうる優秀な海事技術者の育成のあり方」について検討を行ない、平成24年3月に、「船員(海技者)の確保・育成に関する検討会報告」をまとめ、新たな海事技術者に必要な資質と知識・技能に基づく海事教育内容の見直し、並びに、海運業界と連携した海事教育の推進などが提言された。

この報告では海運業界が求める海事技術者の要件としてグローバル化に対応した資質と技術革新に対応した知識・技能が求められるとともに、海事分野のステークホルダーとの人材育成上の連携強化が指摘されている。

◆ 概要

海事技術者(船員)を育成する高等専門学校・商船学科などの海事教育機関は、前述の政策と産業界から、質の高い人材を育成し得る教育システムに変革することが求められており、特に、改正された国際条約への対応は喫緊の課題となっている。

本事業は、上述の報告にある海事分野の方針に従って、商船学科を有する五つの高等専門学校と海事分野のステークホルダーである海事関連団体の日本船主協会、全日本船舶職員協会、全日本海員組合、国際船員労務協会がひとつのチームを構成し、グローバル化に対応した“1. 新たな海事技術者に必要な資質の涵養”と技術革新に対応した“2. 新たな海事技術者に不可欠な知識・技能の育成”に取組み、海運業界が求める時代に適応できる「柔軟で高度な海事技術者」の継続的かつ確実な育成を目指し、海事教育機関である高専・商船学科として必要となる“3. 新たな海事技術者を確実に継続的に育成し得る質の高い海事教育システム”の実現を試みるものである。

具体的には、平成24~28年度の5年間において、次記する3種サブプロジェクトを企画・実施し、新たな海事人材を育成し得る質の高い教育システムの開発に取り組み、その成果を海運界、他海事教育機関や他高専に広く紹介するものである。

1. 新たな海事技術者に必要な資質の涵養(総括:鳥羽)

新たな海事技術者に必要な資質として基本的なコミュニケーション能力、基礎的な英語力、外地駐在への意欲等が求められている。

鳥羽商船高専と広島商船高専が担当校となって、5高専・商船学科が船主協会、全船協、全日海、国船協と協働して、これらの資質を身に付け、グローバルな活躍が期待される英語のできる高専・商船学科生の育成法の確立を目指す。

1.1 英語力向上プログラムの開発(担当:鳥羽)

新たな海事技術者の資質として求められる基本的なコミュニケーション能力、基礎的な英語力の育成を試みるものであり、15才から20才の高専・商船学科生に対してTOEICスコア:500程度をゴールとする英語教育プログラムの構築を目指す。

1.2 国際インターンシップの展開(担当:広島)

新たな海事技術者の資質として求められる基礎的な英語力、外地駐在への意欲の育成を目指し、18才の高専・商船学科・4年生に対して有効で適切な国際インターンシップの展開を試みるものである。5高専では国際インターンシップを実施・企画しており、商船学科・学生に適したプログラムへの改善、単位化などを行ない、参加者の向上につなげ、定着させることを目指す。

2. 新たな海事技術者に不可欠な知識・技能の育成(総括:大島)

新たな海事技術者に不可欠な知識・技能として船舶の機関及び操船に関する基礎的な知識・技能、船舶の業務・生活への適応力が求められている。

大島商船高専と弓削商船高専が担当校となって、5高専・商船学科が船主協会、全船協、全日海、国船協と協働して、これらの知識・技能を身に付けた、船舶の業務・生活に適応できる高度な知識・技能を有する海事技術者の育成への改善を目指す。

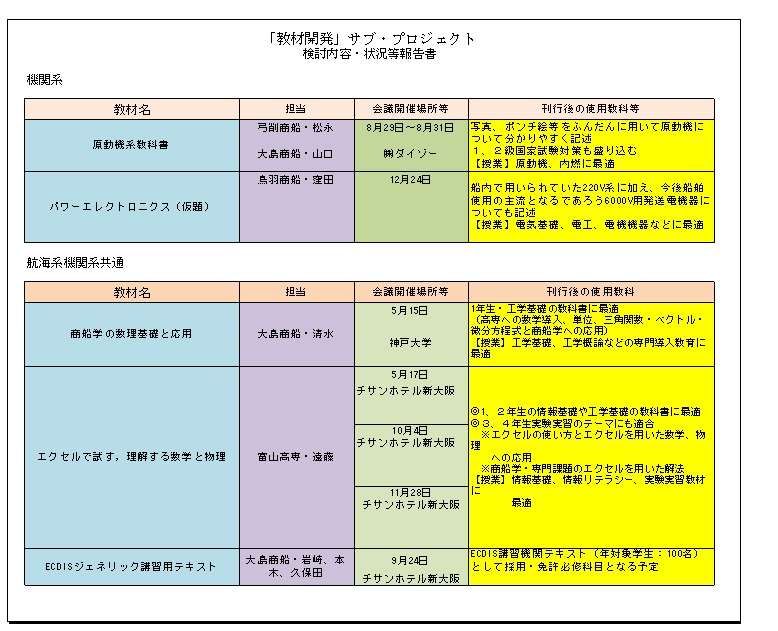

2.1教科教材の開発、電子書籍化の推進(担当:大島)

15才から20才の高専・商船学科学生に適合した教材の不足が指摘されている。新たな海事技術者に求められている船舶の機関及び操船に関する基礎的な知識・技能を、15才から20才の高専・商船学科学生に確実に教授するために必要な教材の開発、教材の電子化などの海事教育の学習環境の改善を目指す。

2.2新しい航海実習の提案(担当:弓削)

高専・商船学科では航海実習として校内練習船実習と1年間の大型練習船実習(独立行政法人・航海訓練所に委託)が実施されている。新たな海事技術者に不可欠な知識・技能として求められる船舶の業務・生活への適応力の育成システムの改善を目指し、これらの航海実習について高専・商船学科における教育の高度化、効率向上の視点から検討し、5高専による大型練習船の共同利用を含む新しい航海実習の提案を試みる。

3. 新たな海事技術者を確実に継続的に育成し得る質の高い海事教育システム(総括:富山)

新たな海事技術者に必要な資質、不可欠な知識・技能として基本的なコミュニケーション能力、基礎的な英語力と外地駐在への意欲、船舶の機関及び操船に関する基礎的な知識・技能と船舶の業務・生活への適応力が求められているが、15才で入学し、20才で卒業する高専・商船学科においてこれらの資質、知識・技能を確実に育成するカリキュラム等の新たな海事教育システムは検討、開発されていない。

富山高専が担当校となって、5高専・商船学科が船主協会、全船協、全日海、国船協と協働して、求められている人材である「柔軟で高度な海事技術者」を確実に継続的に育成し得る協働教育システムの確立を目指す。

3.1 海事技術者像と具備すべき知識・技能の提示(担当:富山)

求められている人材と具備すべき知識・技能、資質について、高専・商船学科の視点から、再度検討し、諸国及び日本の海事社会の人材現況について調査・解析し、海事社会の人材ニーズと高専・商船学科が育成すべき人材との整合を試みる。

3.2 確実な海事教育システムの提示(担当:富山)

高専・商船学科教員自らが海事社会における実学の現況を視察調査し、求められている人材と具備すべき知識・技能、資質を把握するとともに、前述の調査・解析に基づき、高専・商船学科が求められている人材を確実に育成し得る海事教育システム、商船学科コアカリキュラム等の開発を目指す。

◆ 平成25年度の事業

平成25年度に実施した事業項目は以下の通りであった。

平成25年6月3日(鳥羽) 第1回の企画委員会と運営委員会を開催した。

本事業担当の事務補佐員を各校に配置した。

商船学科・英語力向上プログラムを担う商船学科・英語教育補助員を各校に配置した。

商船学科・英語力向上プログラムで活用するグローバル教育拠点を各校で企画・整備し、各校の整備状況を視察した。

商船学科・英語力向上プログラムの一環として活用する英語表記の商船学科・専門教材/教科書を企画し、開発を進めた。

商船学科・国際インターンシップの開講、連携機関による視察及び開発支援を行なった。

商船学科・機関系、航海系及び共通教科教材を企画し、開発を進めた。

商船学科の教材/教科書の電子書籍化を企画し、電子書籍化を進めた。

大型練習船等を試設計し、活用法について検討した。

アジア諸国船員の育成・就業実態について調査し、2年間の調査をまとめ、印刷・配布した。

平成25年7月~8月 商船学科・専門教員の船舶運航実務乗船研修を実施した。

平成25年8月 高専機構主催の全国高専教育フォーラム(豊橋)に参加し、発表した。

平成25年9月 商船学科・専門教員の英語外地研修(ハワイ・KCC)を実施した。

平成25年12月16,17日 商船学科・専門教員の船舶管理と港湾・物流業務に関する研修を実施した。

本取組の公式ホームページを更新した。

平成25年12月26日(東京) 第2回の企画委員会と運営委員会を開催した。

平成26年2月7日(東京) 評価委員会と第3回企画委員会を開催した。

平成26年3月 平成25年度事業報告を作成・配布した。

1. 新たな海事技術者に必要な資質の涵養

◆目的

平成24年3月「船員(海技者)の確保・育成に関する検討会報告」において、新たな海事技術者に必要な資質として基本的なコミュニケーション能力、基礎的な英語力、外地駐在への意欲等が指摘されている。これらの資質を身に付け、グローバルな活躍が期待される英語のできる高専・商船学科生の育成法の確立を目指す。

◆概要

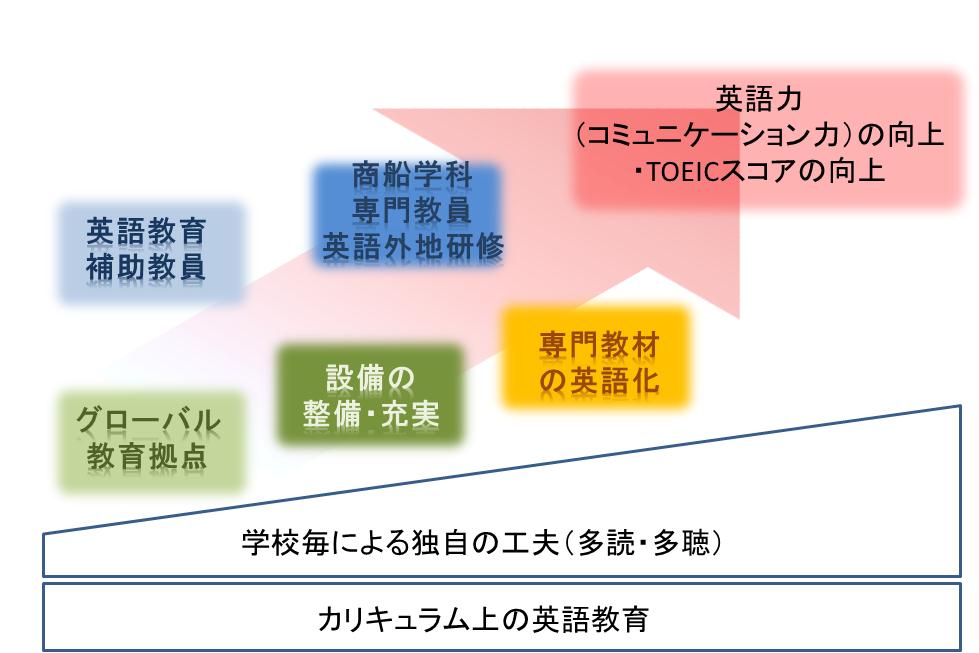

1. 英語力(コミュニケーション力)向上プログラムの開発

新たな海事技術者の資質として求められる基本的なコミュニケーション能力、基礎的な英語力の育成を目指し、以下の4項目を実施した。

① 商船学科・教育補助員(非常勤/特命助教等)による英語教育

② 商船学科におけるグローバル教育拠点の整備

③ 英語表記の商船学科・専門教材・教科書の開発

④ 商船学科専門教員の英語外地研修

2. グローバル人材(外地駐在意欲)育成のための国際インターンシップの展開

新たな海事技術者の資質として求められる基礎的な英語力、外地駐在への意欲の育成を目指し、下記3機関における国際インターンシップの現状を視察し、その有効性と改善点について検討した。ただし、③については、インターンシップの可能性を確認する視察のみで、平成25年3月に実施した。

① Kauai Community College(KCC)、ハワイ

② Singapore Maritime Academy(SMA)、シンガポール

③ Maritime Academy of Asia and the Pacific (MAAP) 、フィリピン

◆得られた成果

1.については、各校における英語教育補助員の配置、グローバル教育拠点の整備および英語教材の準備がほぼ整い、各校独自のプログラム展開が見られた。また、英語表記の教材・教科書については、マリタイムカレッジシリーズの「船舶の管理と運用」を完訳し、電子書籍化のサブプロジェクトに引き継いだ。商船学科専門教員の英語外地研修については、9月4日~9月21日にKCCにおいて実施し、5校で8名の教員を派遣し、参加教員が設定した目標をほぼ達成することができた。

2.については、本年度、SMAにおけるインターンシップの様子を視察した。SMAにおけるインターンシップについては、プログラムを追加するなどの改善の余地があることが分かった。また、MAAPについては、昨年度の視察の結果、インターンシップ先としては主に治安面から懸念される声があった。このため、MAAPから日本に教員を招聘して国内でのグローバル教育を試行し、良好な成果を得た。また、フィリピンのAMAコンピュータ大学およびエミリオ・アギナルド大学を視察することとした。

グローバル拠点活用事例 |

SMAインターンシップ視察の様子 |

1.1 英語力(コミュニケーション力)向上プログラムの開発

◆目的

本サブプロジェクトは、新たな海事技術者としての資質に求められている基本的なコミュニケーション能力、基礎的な英語力の育成を試みるものである。このため、高専・商船学科生に対して、英語力の向上(卒業時におけるTOEICスコア500以上)を目指し、連携機関と協働して新たな英語教育プログラムの開発を行う。

◆概要

本年度は、以下の4項目を実施した。

① 商船学科・教育補助員(非常勤/特命助教等)による英語教育

非常勤/特命助教等の英語教育補助員を配置し、英語教員と連携して新たな英語教育プログラムを検討、開発する。

② 商船学科におけるグローバル教育拠点の整備

商船学科に英語教育プログラムを展開するための拠点教室を整備し、英語教育を含むグローバル教育を積極的に進める。

③ 英語表記の商船学科・専門教材・教科書の開発

商船学科の専門科目における英語力育成支援を目指して、英和併記の専門教材を連携機関と協働で開発する。

④ 商船学科専門教員の英語外地研修

商船学科の専門科目における英語の利用促進、英語による授業展開を目指して、商船学科・専門教員の英語外地研修を実施する。

◆企画会議(平成25年度)

第2回「英語力育成サブプロジェクト」企画会議を開催し、以下の取り組み状況を確認した。

① グローバル教育拠点の利用状況について

② 英語教材の整備・計画状況

③ 英語表記の教科書の扱いについて

④ 商船学科専門教員の英語外地研修について

◆得られた成果

① 英語教育補助員の配置については、適切な教員を配置できなという大きな問題を抱えた学校もあり、先ずはその点をクリアする必要がある。このため、MAAPから教員を招聘し、短期集中型の英語講座を開講する等の試行を開始した。

② グローバル教育拠点の整備については各校を視察し、各校とも拠点とする部屋(教室)が整備されたことを確認した。今後は、いかに興味の持てる(おもしろい)英語教育プログラムを構築できるか。また、その成果を学生に実感させることができるかが課題であり、拠点の利用率を向上させる必要がある。また、カリキュラム上の英語教育との連携を図る必要性がある。

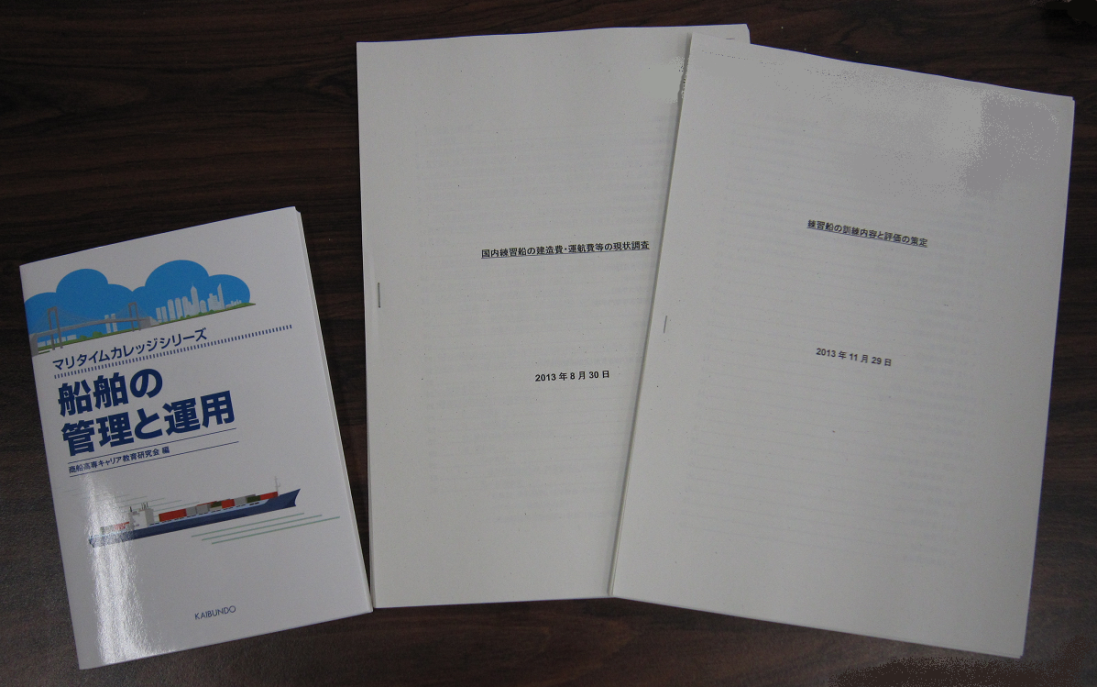

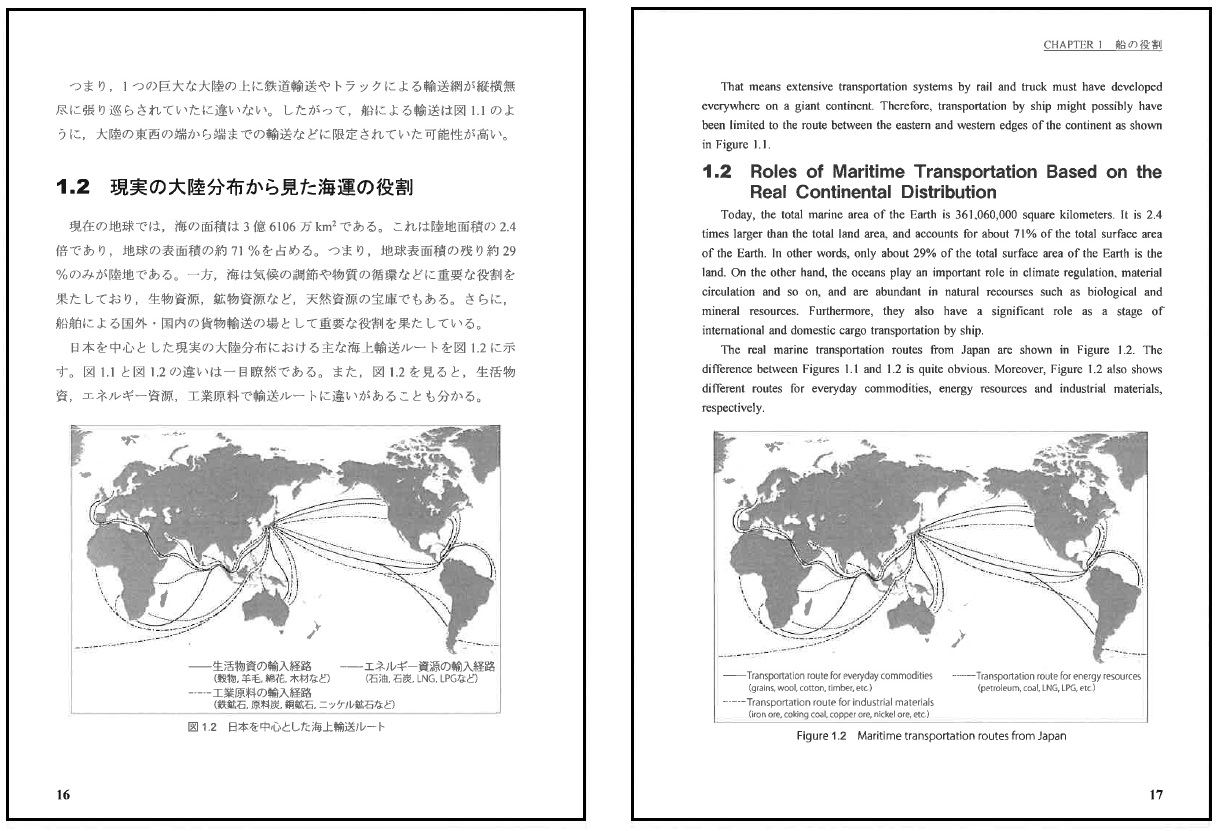

③ 英語表記の教材・教科書については、マリタイムカレッジシリーズの「船舶の管理と運用」について英語翻訳が完了し、「教科教材の開発、電子書籍化の推進」サブプロジェクトに引き継いだ。また、同シリーズから刊行予定の「船の電機システム」について英語翻訳を開始した。Surfing Englishについては、Surfing English Ⅱの開発に着手した。

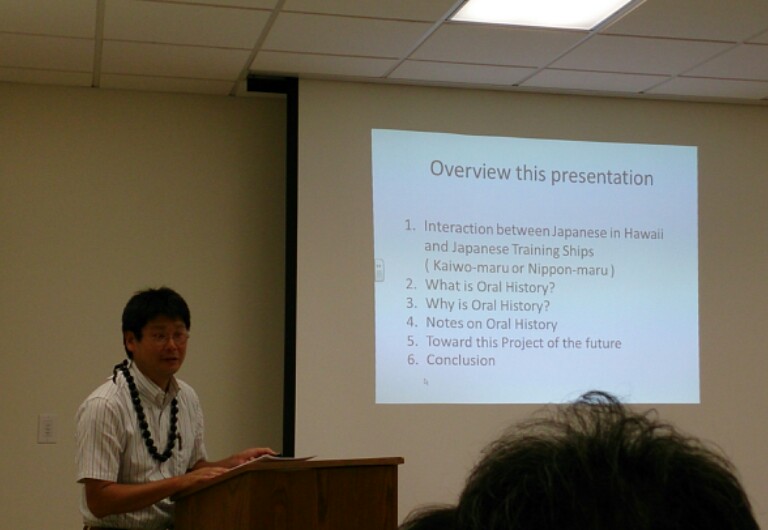

④ 商船学科専門教員の英語外地研修については、9月4日~9月21日に3週間にわたって、KCCで実施した。5校からの参加教員は8名で、英語研修だけでなく現地の人々との交流機会も多く設定された内容の濃いものであった。

英語力向上プログラムの概念図 | |

グローバル拠点(大島) |

> >英語教材の整備(弓削) |

> >KCC教員英語外地研修 |

グローバル拠点における英語教育 プログラムの例(鳥羽) |

1.2 グローバル人材(外地駐在意欲)育成のための国際インターンシップの展開

◆目的

新たな海事技術者の資質として求められる基礎的な英語力、外地駐在への意欲の育成を目指し、18歳の高専・商船学科・4年生に対して有効で適切な国際インターンシップの展開を試みる。商船学科・学生に適したプログラムへの改善、単位化等を行い、参加者の英語力向上に繋げ、定着させることが本サブプロジェクトの目的である。

本年度は昨年に引き続き、高専教員及び連携海事関連団体職員で視察を行い、今後のインターンシップ・プログラムの改善に役立てるために、様々な知見を得ることとした。

◆概要

Singapore Maritime Academy(以下、SMA)と鳥羽商船高専が連携して実施している国際インターンシップに同行し、視察を行った。また、広島商船高専が国際交流協定を結んでいるAMAコンピュータ大学およびエミリオ・アギナルド大学における国際イターンシップの可能性を探る。以下に、SMAにおけるMEL(Maritime Experimental Learning)クルーズ視察の概要を記す。

1.視察日程

9月26日

NYK-SM Singapore(小山氏:CEO他)と会合

*外航船員の現状とニーズについて情報収集

9月27日

SMAキャンパスツアー

*操船シミュレータ(図1)、教室、実習室(図2)、図書館及び食堂等の校内施設を見学

Diamond Bulk Carriers(横尾氏:Managing Director他)及び

Diamond Star Shipping (柳川氏:Managing Director)の方々と会合

*海運マーケットの現状と商船系学校卒業者のニーズについて情報収集

9月28日

SMAにおけるWorkshop

*道徳教育及び乗船研修前のブリーフィング

視察教職員における意見交換会

9月29日-10月2日

Maritime Experiential Learning(MEL) Camp

*”MV Super Star VIRGO”(図3)におけるWorkshop(図4,図5)

*毎日1~2時間程度、視察教職員における意見交換会

2.参加学生

・SMA学 生(72名)

国籍:シンガポール、インド、インドネシア、比国、中国等

学科:航海科、機関科、シッピングビジネス科等

・他 校 学 生(19名)

国籍:日本、韓国等

学科:航海科、機関科、情報工学科等

*日本からは、鳥羽商船高専3年生 5名(航海科3名、機関科2名(内1名女性))(図6)

3.視察メンバー(図6)

・高 専 :村上教授(弓削商船高専), 朴准教授(大島商船高専), 木下助教(広島商船高専)

・海事関連団体:田中海務部長(船主協会), 冨岡調査役(全船協), 姥事務局次長(国船協)

◆得られた知見

シンガポールは治安が良く、学生が留学するのには適している。

シンガポール・ポリテクの学校設備(実習設備・図書館・食堂など)が充実しており、学ぶ環境としては十分である。

東南アジアにおける学生達が時間厳守といった概念がないなど、生活習慣や風習といった異国文化を学生が認識できる。

◆今後の検討事項

今後の主だった検討事項を以下に示す。

現状の取り組みでは、学生が英語の必要性を再認識し、英語を学ぶモチベーション向上にしか役立っていないとの意見があり、プログラムの改善が必要である。また参加学生が、事前に、日本語で本研修のプログラムについて学んでおくとより効果が上がると考えられる。

日本からは鳥羽商船高専の学生5名のみであったため、日本人学生同士の刺激を高めるためにも、他高専が参加できるようにすれば、さらに良いものとなると考えられる。

図 1 操船シミュレータ体験 |

図 2 機関科技能実習室見学 |

図 3 "SuperStar Virgo" |

図 4 MEL Camp講義風景 |

図 5 学生間交流風景 |

図 6 参加学生及び視察メンバー |

2. 新たな海事技術者に不可欠な知識・技能の育成

◆目的

日本人船員の育成・確保についての検討会報告において、新たな海事技術者に不可欠な知識・技能として船舶の機関及び操船に関する基礎的な知識・技能、船舶の業務・生活への適用力が指摘されている。これらの知識・技能を身につけた、船舶の業務・生活に適応できる高度な知識・技能を有する海事技術者の育成方法の改善を目指し、大島商船高専と弓削商船高専が幹事校となって、5高専・商船学科が船主協会、全船協、全日海、国船協と協力して、

2.1 機関系、航海系及び共通教科教材の開発、教材の電子化の推進

2.2 大型船(海上履歴対応)の共同利用などの新しい航海実習の提案

の事業を実施する。

◆概要

2.1では、執筆、校正中の教科書(パワーエレクトロニクス、商船学の数理基礎と応用)を刊行し、航海・機関共通教科書としての「エクセルで試す、理解する数学と物理」が刊行を目指す。また、航海コースに課せられるECDIS研修用テキストを作成するために、各高専1名の教員にECDISジェネリック研修を受講してもらい、その研修をもとに執筆テキストの章構成までこぎつける。さらに、これまで刊行された教科書を電子化する。加えて、サブプロジェクト1.でもって英訳された「船舶と管理と運用」については、日本語・英語並列表記した電子本を編成する。

2.2の検討ために、海上履歴に対応している国内の教育・訓練機関の大型船の建造費、運航費等についての現状調査を行った。また、5000、3000、1600トンの3つの練習船モデルで実習した場合の比較検討調査を依頼し、上がってきた資料をもとに「航海実習検討」会議で、今後作業の方向性を確認した。

◆得られた成果

2.1では、執筆、校正中の教科書(パワーエレクトロニクス、商船学の数理基礎と応用)を刊行し、航海・機関共通教科書としての「エクセルで試す、理解する数学と物理」が刊行する。また、航海コースに課せられるECDIS研修用テキストを作成するために、各高専1名の教員にECDISジェネリック研修を受講してもらい、その研修をもとに執筆テキストの章構成までこぎつけた。さらに、これまで刊行された教科書を電子化した。加えて、サブプロジェクト1.でもって英訳された「船舶と管理と運用」については、日本語・英語並列表記した電子本を編成した。

図. 和英併記の電子本と国内練習船の建造費、運航費等の現状調査冊子

2.2では、「大型練習船の共同利用」については、検討資料となる「国内練習船の建造費、運航費等の現状調査」が冊子化された。これをもとに「航海実習検討会議」を開き、モデルとして各練習船の実態を把握し、平成26年度の作業方向性を確認した。

2.1 機関系、航海系及び共通教科教材の開発、教材の電子書籍化の推進

◆目的

日本の海事教育においては教科書等の教材不足が課題となっており、特に、15才から20才の高専・商船学科学生に適合した教材の不足は強く指摘されている。そこで、新たな海事技術者に不可欠な知識・技能として求められる船舶の機関及び操船に関する基礎的な知識・技能を、15才から20才の高専・商船学科の学生に確実に教授するために必要な教材の開発、教材の電子化などの海事教育の学習環境の改善を目指す。

① 機関系、航海系及び共通教科教材の開発

5高専・教員が高専・商船学科の学生に適合する質の高い教科書等を開発するとともに、継続的に改善するシステムの構築も試みる。

② 教材の電子書籍化の推進

海事教育においては航海実習等の校外学習機会が多いが、この航海実習等における教科書等の活用、教室における教科学習との連携の不足が指摘されている。5高専・教員、出版社の協力を得て、教科書等の電子化を進める。

◆平成25年度のサブプロジェクト事業の概要

機関系、航海系及び共通教科教材の開発を進めるとともに、新たな教材についても検討と企画など積極的に着手する。専門教科書等の電子書籍化を進めるとともに、電子書籍の活用に関する試行を開始する。

◆平成25年度サブプロジェクト事業の進捗状況

①機関系、航海系及び共通教科教材の開発

新たな航海系、機関系の教材開発を5商船高専の教員が集って検討した。共通教材として低学年向けにエクセルのリテラシーを、中高学年向けに専門科目の内容をエクセルで解いてみせる教材が今年度中に出版というところまで進んだ。また、航海系に課せられる新たなECDIS講習用テキストを5商船のみならず、再教育機関、訓練機関航海訓練所、メーカーの協力を得て、執筆構成、分担まで協議が進んだ。

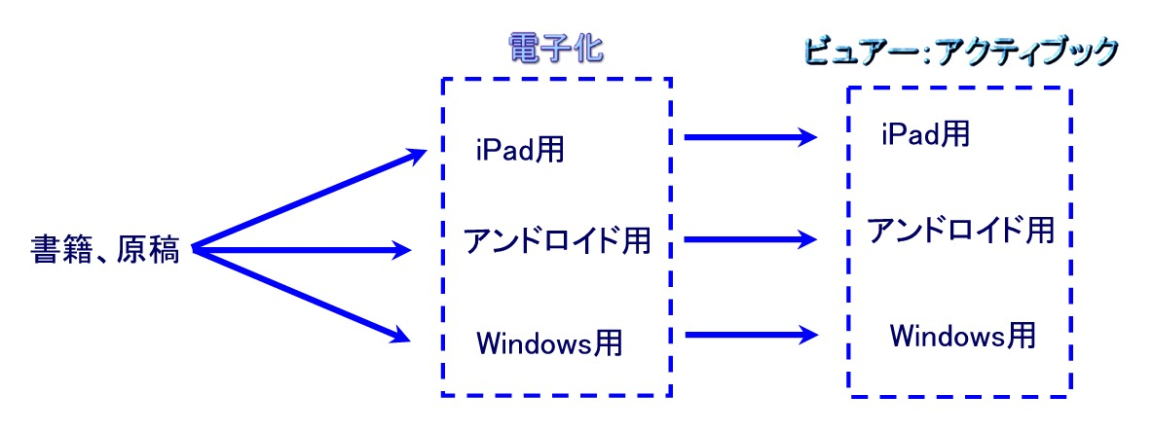

②教材の電子書籍化の推進

紙、電子ベースでの本化を目論んでいた場合、その刊行時のタイミングで電子化するのが良い。

ただし、図のように読むハードマシンによってそれぞれのビュアー(ダウンロードはフリー)が求める書式に電子化する必要がある。つまり、考えている3タイプのハードごとに電子化費用が発生するため、3種類とも電子化する場合、3倍の費用が必要となる。

既に本化した書籍の新たな電子化の場合、著者に承諾を得ることはもちろん、電子化原稿の校正作業が加わるため、割高になる。

◆得られた成果

マリタイムカレッジシリーズの「船舶の管理と運用」が1.1.③によって英語表記になった。これを活用し、左は日本語、右は英語表記と同ページに並列表記して電子化することとした。昨年度はiPadでしか読めなかったが、電子化の予算を別途つぎ込めばアンドロイドでもWindowsでも読めるようになる。そこで、同教材を3種類のハードで読めるように手配し、モデル的に電子化した。そしてビュワーであるActyBookにてダウンロードし、スムーズに閲覧出来るかどうかを確認する。そうして、今後の教材電子化のモデルケースとなった。

図 和英並列表記した「船舶の管理と運用」の電子化

2.2 大型練習船(海上履歴対応)の共同利用などの新しい航海実習の提案

◆目的

本サブプロジェクトは、「海事分野における高専・産業界連携による人材育成システムの開発」を行うにあたって、「新たな海事技術者に不可欠な知識・技能の育成」に重要に関わっている大型練習船教育に視点をおき、新たな海事技術者に不可欠な知識・技能として求められる船舶の業務・生活への適応力の育成システムの改善を目指し、大型練習船(海上履歴対応)の教育の高度化、効率向上の視点から検討し、提案を試みることを目的としている。

上記目的達成の具体的手段として、以下の二点を思考材料として検討を行っている。

① 大型練習船(海上履歴対応)の試設計、共同利用のフィジビリティスタディ

② 共同利用大型練習船による航海実習等の教育効果の検討

◆平成25年度のサブプロジェクト事業の概要

平成25年度は、上記の検討のための参考となるデータを収集するために、海上履歴に対応している国内の教育・訓練機関の大型練習船(一部参考のため海上履歴は対応していない中、小型練習船も含む)及び練習船実習や練習船の建造費、運航費等についての現状調査を行い、併せて、5000トン、3000トン、1600トンの3つの練習船モデルを設定し、当該モデルを利用した場合の実習評価し比較検討を行うための調査を委託すると共に、当該委託調査事業の内容や、平成26年度の本サブプロジェクトについて作業の方向性を確認、検討していくために「航海実習検討サブプロジェクト」会議を開催した。

◆平成25年度サブプロジェクト事業の進捗状況

① 委託事業「国内練習船の建造費、運航費等の現状調査」等の件

平成25年4月から5月にかけて、五高専・商船学科の担当者に委託調査の内容について原案を提示し、意見聴取を行った上で、調査内容についての仕様策定を行い、6月4日に開催した「航海実習検討サブプロジェクト会議」で確認の上、昨年に引き続きCLASS NK コンサルティングサービスと「国内練習船の建造費、運航費等の現状調査」等について調査委託契約を結び、11月末までに当該調査報告書等が提出されている。

②「航海実習検討サブプロジェクト会議」の件

五高専・商船学科の本サブプロジェクト担当者と平成25年度「航海実習検討サブプロジェクト会議」について日程調整を行い、平成25年6月4日に大阪市で開催した。

◆得られた成果

「大型練習船(海上履歴対応)の共同利用などの新しい航海実習の提案」サブプロジェクト事業については、上記に記述のとおり、平成25年度は委託事業「国内練習船の建造費、運航費等の現状調査」等及び「航海実習検討サブプロジェクト会議」の両案件とも実施し、モデルとした各練習船の建造費や運航費等、あるいは実習内容等について参考となるデータを得ることができ、平成26年度の本サブプロジェクトの検討の方向性についての基礎資料を整えることができた。

3. 新たな海事技術者を確実に継続的に育成し得る高質な海事教育システム

◆目的

新たな海事技術者に必要な資質として基本的なコミュニケーション能力、基礎的な英語力、外地駐在への意欲が、不可欠な知識・技能として船舶の機関及び操船に関する基礎的な知識・技能、船舶の業務・生活への適応力が指摘されたが、15才で入学し、20才で卒業する高専・商船学科において前述の資質、知識・技能を確実に育成するカリキュラム等の新たな海事教育システムは検討、開発されていない。

そこで、海事社会の求める人材である「柔軟で高度な海事技術者」を確実に継続的に育成し得る協働教育システムの確立を目指すものである。

◆概要

海事社会の求める人材である「柔軟で高度な海事技術者」を確実に継続的に育成し得る協働教育システムの確立を目指し、富山高専が幹事校となって、全船協、船主協会、全日海、国船協と協働して、以下の事項に取り組むものである。

3.1 新しき時代に活躍できる海事技術者像と具備すべき知識・技能の提示

海事社会が求める人材と具備すべき知識・技能、資質について、高専・商船学科の視点から、再度検討し、諸国及び日本の海事社会の人材現況について調査・解析し、海事社会の人材ニーズと高専・商船学科が育成すべき人材との整合を試みるものであり、以下の3項目を実施することを計画している。

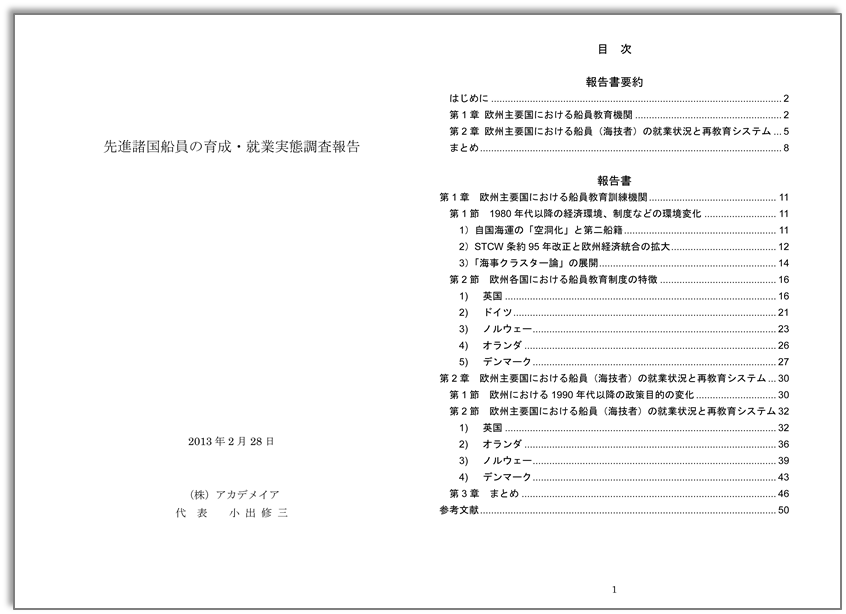

① 先進諸国、アジア諸国船員の育成・就業実態調査

② 日本人海事技術者のライフサイクル調査

③ 10/20年後に活躍できる海事技術者像と具備すべき知識・技能

3.2 確実な海事教育システムの提示

高専・商船学科教員自らが海事社会における実学の現況を視察調査し、求められる人材と具備すべき知識・技能、資質を把握するとともに、前述の調査・解析に基づく高専・商船学科が育成すべき人材を確実に育成し得る質の保証される海事教育システム、商船学科コアカリキュラム等の開発を目指すものであり、以下の2項目を実施することを計画している。

① 船舶運航、船舶管理、港湾・流通業務等の視察調査

② 確実な海事教育システムの要件

◆平成25年度の事業

平成25年度の事業として、次記する項目を実施した。内容については次頁以降に詳述する。

“3.1 新しき時代に活躍できる海事技術者像と具備すべき知識・技能の提示”について

「アジア諸国船員の育成・就業実態調査」を行い、平成24,25年度調査報告をまとめ、「先進諸国及びアジア諸国船員の育成・就業実態調査報告」として2月に印刷・配布した。また、次年度に計画している「日本人海事技術者のライフサイクルに関するアンケート調査」についての検討・準備を行なった。

“3.2 確実な海事教育システムの提示”について

「船舶運航、船舶管理、港湾・流通業務等の視察調査」として“高専教員の船舶運航実務乗船研修(平成25年7月~8月)”と“高専教員の船舶管理と港湾・物流業務に関する研修(平成25年12月16,17日)”を、関係機関の協力を得て実施し、報告会も行なった。

3.1 新しき時代に活躍できる海事技術者像と具備すべき知識・技能の提示

◆概要

“3. 新たな海事技術者を確実に継続的に育成し得る海事教育システム”の開発・実現の一環として、海事社会が求める「柔軟で高度な海事技術者」(新しい時代に活躍できる海事技術者像)及び海事技術者が具備すべき知識・技能、資質について、高専・商船学科の視点から、再度検討し、諸国及び日本の海事社会の人材現況について調査・解析し、海事社会の人材ニーズと高専・商船学科が育成すべき人材との整合を試みるものであり、以下の3項目を実施することを計画している。

(1)先進諸国、アジア諸国船員の育成・就業実態調査

(2)日本人海事技術者のライフサイクル調査

(3)10年ないし20年後に活躍できる海事技術者像と具備すべき知識・技能

◆平成25年度事業の内容

平成25年度は「アジア諸国船員の育成・就業実態調査」を計画し、下記2回の会議を開催し、調査・解析結果と次年度計画に関する検討を行った。また、シンガポールの日本海運支社を訪問し、海外駐在状況等について調査した。

○第1回「海事技術者像調査サブプロジェクト」会議

日時: 平成25年9月24日 場所: チサンホテル新大阪

参加者: 8名 鳥羽:石田教授、広島:大内助教、大島:本木助教、弓削:二村准教授、

富山:遠藤教授・河合准教授・横山産学連携担当、㈱アカデメイア 小出氏

議事概要:

平成25年度「アジア諸国船員の育成・就業実態調査」の概要と中間報告

平成26年度事業:「日本人海事技術者のライフサイクルに関するアンケート調査」の計画概要と協力依頼

○第2回「海事技術者像調査サブプロジェクト」会議

日時: 平成25年11月27日 場所: チサンホテル新大阪

参加者: 7名 鳥羽:石田教授・窪田准教授、広島:大内助教、大島:前畑助教、弓削:二村准教授、

富山:遠藤教授・山本准教授

議題:

平成24,25年度「先進諸国及びアジア諸国船員の育成・就業実態調査報告」についての意見交換

五校意見を整理して加え、「先進諸国及びアジア諸国船員の育成・就業実態調査報告」を2月に印刷・配布となった。

平成26年度事業:「日本人海事技術者のライフサイクルに関するアンケート調査」の計画概要と各校同窓会への協力依頼状況を確認

○シンガポールの日本海運支社訪問調査

日時: 平成26年3月24日~26日 参加者: 2名 富山:遠藤教授・山本准教授

調査内容: シンガポールの日本海運支社における船員の海外駐在状況等について、調査した。

◆得られた成果と平成26年度計画

平成24,25年度「先進諸国及びアジア諸国船員の育成・就業実態調査報告(次頁参照)」に基づき、意見を交換し、新しい時代に活躍できる海事技術者像と具備すべき知識・技能について考える基礎的な知見のひとつが得られたものと考える。

平成26年度は「日本人海事技術者のライフサイクルに関するアンケート調査」を全船協と五校同窓会の協力を得て実施することとなった。

先進諸国船員の育成・就業実態調査報告(表紙と目次) |

アジア諸国船員の育成・就業実態調査報告(表紙と目次) |

3.2 確実な海事教育システムの提示

◆概要

“3. 新たな海事技術者を確実に継続的に育成し得る海事教育システム”の開発・実現の一環として、高専・商船学科教員自らが海事社会における実学の現況を視察調査し、求められる人材と具備すべき知識・技能、資質を把握するとともに、高専・商船学科が育成すべき人材を確実に育成し得る質の保証される海事教育システム、商船学科コアカリキュラム等の開発を目指すものであり、以下の2項目を実施することを計画している。

(1) 船舶運航、船舶管理、港湾・流通業務等の視察調査

(2) 確実な海事教育システムの要件

◆平成25年度事業の内容

平成25年度に計画していた「船舶運航、船舶管理、港湾・物流業務等の視察調査」を、以下の通り、実施した。

1.高専教員の船舶運航実務乗船研修

平成25年度の高専教員・船舶運航実務乗船研修を船主協会のコーディネート、並びに、日本郵船、商船三井、川崎汽船の3社のご協力を得て、下記の通り実施し、報告会も開催した。

1.1 乗船研修

時期: 夏季(7月~8月) 期間: 2/3週間

場所: 運航中の外航商船(コンテナ船、LNG船)

参加者: 4連携校:各校1名 計4名

内容: 外航商船に乗船し、船舶運航実務を視察・体験した。

1.2 報告会

日時: 12月26日(木) 16:30~17:30 砂防会館

参加者: 29名 海事人材プロジェクト運営委員会委員、船社研修担当者等

2.高専教員の船舶管理と港湾・物流業務に関する研修

平成25年の高専教員の船舶管理と港湾・物流業務に関する研修を船主協会のコーディネート、並びに、関係船社のご協力を得て、下記の通り実施した。

研修会

日時: 12月16日(月)、16日(火) 海運ビル等

参加者: 5連携校:各校2/3名 計14名

内容: 16日(月) 「海運業、港湾・物流業に関する講義」(船主協会・田中部長他3名)

17日(火) 「船舶管理業務視察(KLSM)」、「コンテナ業務視察(NYTT)」

◆得られた成果

高専教員の船舶運航実務乗船研修”、及び、“高専教員の船舶管理と港湾・物流業務に関する研修”を平成25年度に初めて実施し得た。極めて有意義な研修であり、今後も継続すべきものであることが確認された。

運営上の改善、波及効果の促進を進め、次年度以降もこれらの研修を実施することを計画している。

日本郵船 NYK TERRA (7月27日~8月8日) |

商船三井 泉州丸 (7月16日~31日) |

川崎汽船 Hannover Bridge (7月25日~8月5日) |

||

| 船舶運航実務研修において、乗船した船舶と期間 |

||||

|

|

|||

| 船舶運航実務研修の報告会(12月26日) |

||||

|

|

|||

| 船舶管理と港湾・物流業務に関する研修(平成25年12月16日、17日) | ||||