大学間連携共同教育推進事業

平成24年度採択

海事分野における

高専・産業界連携による

人材育成システムの開発

-平成24年度報告-

富山高等専門学校日本船主協会

鳥羽商船高等専門学校全日本船舶職員協会

広島商船高等専門学校全日本海員組合

大島商船高等専門学校国際船員労務協会

弓削商船高等専門学校

「海事分野における高専・産業界連携による人材育成システムの開発」

(海事人材育成プロジェクト)

「海事分野における高専・産業界連携による人材育成システムの開発(通称:海事人材育成プロジェクト)」は文部科学省の大学間連携共同教育推進事業として平成24年度に採択された5年間の教育改善事業である。

◆ 背景

四面を海で囲まれた日本にとって、海運は重要な輸送手段であり、海上輸送は産業の生命線とも言われている。平成19年の海洋基本法の公布を受け、平成20年には海洋基本計画も政府から提言され、安全で安定した海上輸送の確保には海運を担う人材が不足している現況を打破することが急務であり、質の高い海事技術者(船員)の効率的育成の重要性が強く指摘されている。

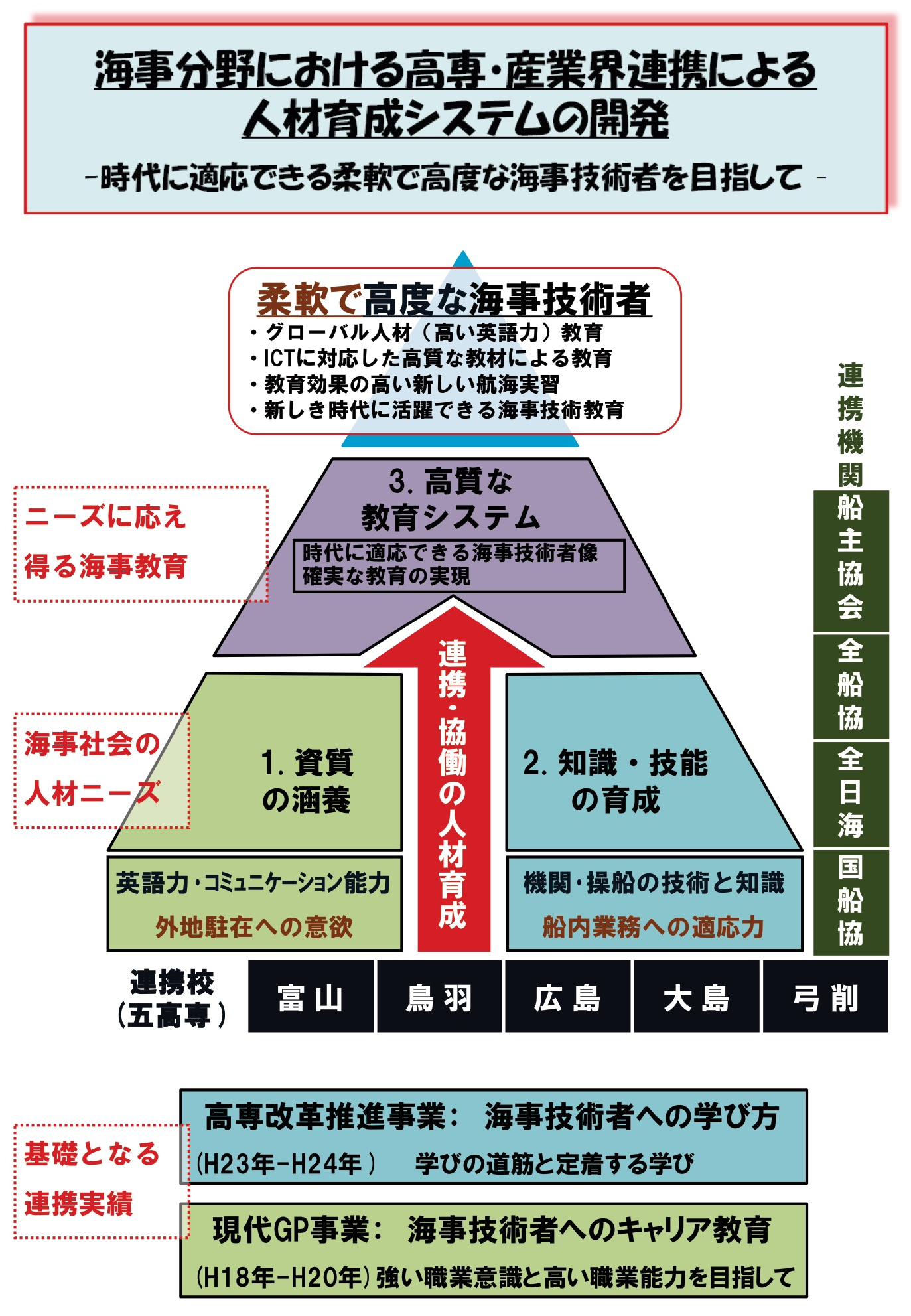

海事人材育成プロジェクトの概念図

重要であるが対応できないでいる人材育成課題を抱えている海運界において、国土交通省、海運会社、海事関連団体、海事教育機関などの海事分野における産官学が「社会ニーズに応えうる優秀な海事技術者の育成のあり方」について検討を行ない、平成24年3月に、「船員(海技者)の確保・育成に関する検討会報告」をまとめ、新たな海事技術者に必要な資質と知識・技能に基づく海事教育内容の見直し、並びに、海運業界と連携した海事教育の推進などが提言された。

この報告では海運業界が求める海事技術者の要件としてグローバル化に対応した資質と技術革新に対応した知識・技能が求められるとともに、海事分野のステークホルダーとの人材育成上の連携強化が指摘されている。

◆ 概要

海事技術者(船員)を育成する高等専門学校・商船学科などの海事教育機関は、前述の政策と産業界から、質の高い人材を育成し得る教育システムに変革することが求められており、特に、改正された国際条約への対応は喫緊の課題となっている。

本事業は、上述の報告にある海事分野の方針に従って、商船学科を有する五つの高等専門学校と海事分野のステークホルダーである海事関連団体の日本船主協会、全日本船舶職員協会、全日本海員組合、国際船員労務協会がひとつのチームを構成し、グローバル化に対応した“1. 新たな海事技術者に必要な資質の涵養”と技術革新に対応した“2. 新たな海事技術者に不可欠な知識・技能の育成”に取組み、海運業界が求める時代に適応できる「柔軟で高度な海事技術者」の継続的かつ確実な育成を目指し、海事教育機関である高専・商船学科として必要となる“3. 新たな海事技術者を確実に継続的に育成し得る質の高い海事教育システム”の実現を試みるものである。

具体的には、平成24~28年度の5年間において、次記する3種サブプロジェクトを企画・実施し、新たな海事人材を育成し得る質の高い教育システムの開発に取り組み、その成果を海運界、他海事教育機関や他高専に広く紹介するものである。

1. 新たな海事技術者に必要な資質の涵養(総括:鳥羽)

新たな海事技術者に必要な資質として基本的なコミュニケーション能力、基礎的な英語力、外地駐在への意欲等が求められている。

鳥羽商船高専と広島商船高専が担当校となって、5高専・商船学科が船主協会、全船協、全日海、国船協と協働して、これらの資質を身に付け、グローバルな活躍が期待される英語のできる高専・商船学科生の育成法の確立を目指す。

1.1 英語力向上プログラムの開発(担当:鳥羽)

新たな海事技術者の資質として求められる基本的なコミュニケーション能力、基礎的な英語力の育成を試みるものであり、15才から20才の高専・商船学科生に対してTOEICスコア:500程度をゴールとする英語教育プログラムの構築を目指す。

1.2 国際インターンシップの展開(担当:広島)

新たな海事技術者の資質として求められる基礎的な英語力、外地駐在への意欲の育成を目指し、18才の高専・商船学科・4年生に対して有効で適切な国際インターンシップの展開を試みるものである。5高専では国際インターンシップを実施・企画しており、商船学科・学生に適したプログラムへの改善、単位化などを行ない、参加者の向上につなげ、定着させることを目指す。

2. 新たな海事技術者に不可欠な知識・技能の育成(総括:大島)

新たな海事技術者に不可欠な知識・技能として船舶の機関及び操船に関する基礎的な知識・技能、船舶の業務・生活への適応力が求められている。

大島商船高専と弓削商船高専が担当校となって、5高専・商船学科が船主協会、全船協、全日海、国船協と協働して、これらの知識・技能を身に付けた、船舶の業務・生活に適応できる高度な知識・技能を有する海事技術者の育成への改善を目指す。

2.1教科教材の開発、電子書籍化の推進(担当:大島)

15才から20才の高専・商船学科学生に適合した教材の不足が指摘されている。新たな海事技術者に求められている船舶の機関及び操船に関する基礎的な知識・技能を、15才から20才の高専・商船学科学生に確実に教授するために必要な教材の開発、教材の電子化などの海事教育の学習環境の改善を目指す。

2.2新しい航海実習の提案(担当:弓削)

高専・商船学科では航海実習として校内練習船実習と1年間の大型練習船実習(独立行政法人・航海訓練所に委託)が実施されている。新たな海事技術者に不可欠な知識・技能として求められる船舶の業務・生活への適応力の育成システムの改善を目指し、これらの航海実習について高専・商船学科における教育の高度化、効率向上の視点から検討し、5高専による大型練習船の共同利用を含む新しい航海実習の提案を試みる。

3. 新たな海事技術者を確実に継続的に育成し得る質の高い海事教育システム(総括:富山)

新たな海事技術者に必要な資質、不可欠な知識・技能として基本的なコミュニケーション能力、基礎的な英語力と外地駐在への意欲、船舶の機関及び操船に関する基礎的な知識・技能と船舶の業務・生活への適応力が求められているが、15才で入学し、20才で卒業する高専・商船学科においてこれらの資質、知識・技能を確実に育成するカリキュラム等の新たな海事教育システムは検討、開発されていない。

富山高専が担当校となって、5高専・商船学科が船主協会、全船協、全日海、国船協と協働して、求められている人材である「柔軟で高度な海事技術者」を確実に継続的に育成し得る協働教育システムの確立を目指す。

3.1 海事技術者像と具備すべき知識・技能の提示(担当:富山)

求められている人材と具備すべき知識・技能、資質について、高専・商船学科の視点から、再度検討し、諸国及び日本の海事社会の人材現況について調査・解析し、海事社会の人材ニーズと高専・商船学科が育成すべき人材との整合を試みる。

3.2 確実な海事教育システムの提示(担当:富山)

高専・商船学科教員自らが海事社会における実学の現況を視察調査し、求められている人材と具備すべき知識・技能、資質を把握するとともに、前述の調査・解析に基づき、高専・商船学科が求められている人材を確実に育成し得る海事教育システム、商船学科コアカリキュラム等の開発を目指す。

◆ 平成24年度の事業

平成24年度に実施した事業項目は以下の通りであった。

平成24年10月29日(東京) 第1回の企画委員会と運営委員会を開催した。

本事業担当の事務補佐員を各校に配置した。

商船学科・英語力向上プログラムを担う商船学科・英語教育補助員を各校に配置した。

商船学科・英語力向上プログラムで活用するグローバル教育拠点を、各校で企画・整備した。

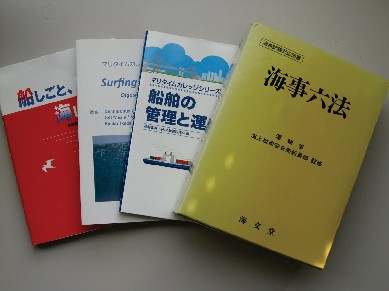

商船学科・英語力向上プログラムの一環として活用する英語表記の商船学科・専門教材/教科書を企画・立案し、開発を始めた。

商船学科・機関系、航海系及び共通教科教材を企画・立案し、開発を始めた。

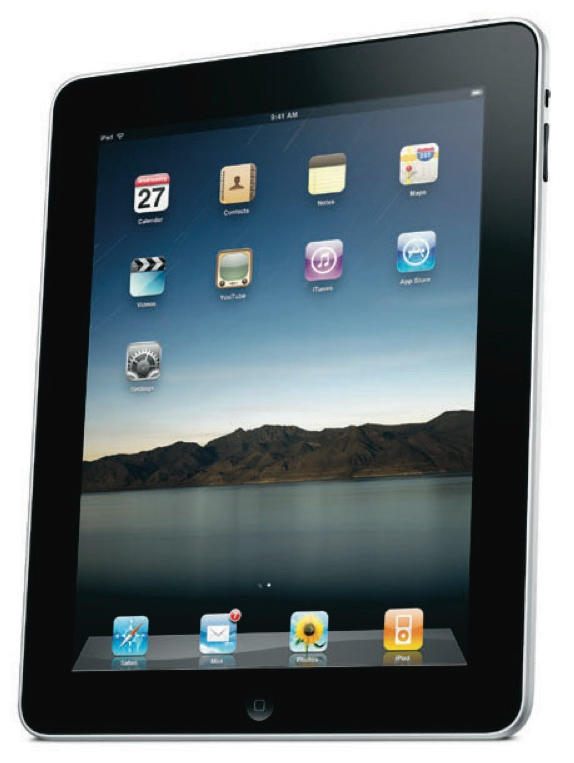

商船学科の教材/教科書の電子書籍化を企画し、電子書籍化を開始した。

電子書籍化教材/教科書の配信システムとリーダーについて検討し、配信システム(サーバーと無線LAN)を整備し、リーダーの整備を開始した。

韓国等の諸外国の海上履歴取得を含む練習船実習の現状を調査した。

先進諸国船員の育成・就業実態について調査し、まとめた。

商船学科・専門教員の英語外地研修を企画・立案した。

船舶運航、船舶管理、港湾・流通業務等の視察プログラムを企画・立案した。

平成24年12月 本取組の紹介パンフレットを作成・配布した。

平成25年2月 本取組の公式ホームページを開設した。

平成25年2月7日(東京) 第2回の企画委員会と運営委員会を開催した。

平成25年2月8日(東京) 第1回高専・海事教育フォーラムを開催した。

平成25年3月4日(東京) 評価委員会を開催した。

平成25年3月 商船学科・国際インターンシップの充実のためにMAAP(フィリピン)を訪問し、KCC(ハワイ)で実施されている国際インターンシップを視察した。

平成25年3月 平成24年度事業報告を作成・配布した。

1. 新たな海事技術者に必要な資質の涵養

◆目的

平成24年3月「船員(海技者)の確保・育成に関する検討会報告」において、新たな海事技術者に必要な資質として基本的なコミュニケーション能力、基礎的な英語力、外地駐在への意欲等が指摘されている。これらの資質を身に付け、グローバルな活躍が期待される英語のできる高専・商船学科生の育成法の確立を目指す。

◆概要

鳥羽商船高専と広島商船高専が幹事校となって、5高専・商船学科が船主協会、全船協、全日海、国船協と協働して、以下の項目・内容を実施する。

1. 英語力(コミュニケーション力)向上プログラムの開発

新たな海事技術者の資質として求められる基本的なコミュニケーション能力、基礎的な英語力の育成を試みるものであり、以下の4項目を実施する。

① 商船学科・教育補助員(非常勤/特命助教等)による英語教育

② 商船学科におけるグローバル教育拠点の整備

③ 英語表記の商船学科・専門教材・教科書の開発

④ 商船学科専門教員の英語外地研修

2. グローバル人材(外地駐在意欲)育成のための国際インターンシップの展開

新たな海事技術者の資質として求められる基礎的な英語力、外地駐在への意欲の育成を目指し、有効で適切な国際インターンシップの展開を試みる。5高専では下記3機関における国際インターンシップを実施するとともに、商船学科・学生に適したプログラムへの改善、単位化などを行ない、参加者の向上につなげ、定着させることを目指す。

① Kauai Community College(KCC)、ハワイ

② Singapore Maritime Academy(SMA)、シンガポール

③ Maritime Academy of Asia and the Pacific (MAAP) 、フィリピン (企画中)

◆得られた成果

1.については、各校における英語教育補助員の配置、グローバル教育拠点の整備および英語教材の準備が進み、次年度から本格的なプログラム展開ができる体制がほぼ整った。また、英語表記の教材・教科書については、マリタイムカレッジシリーズの「船舶の管理と運用」を選定し、業者委託での翻訳を行った。商船学科専門教員の英語外地研修については、3月にKCCにおいて実施に向けた企画会議を行う。

2.については、本年度、KCCおよびMAAPへの視察を実施する。また、本事業の展開により、KCCにおける国際インターンシップへは4高専からの参加学生を募ることができ、大きな進展を見せた。SMAについては次年度に視察を行うが、これまで実施してきた鳥羽商船および大島商船の実績や経験を5高専で情報共有することができた。

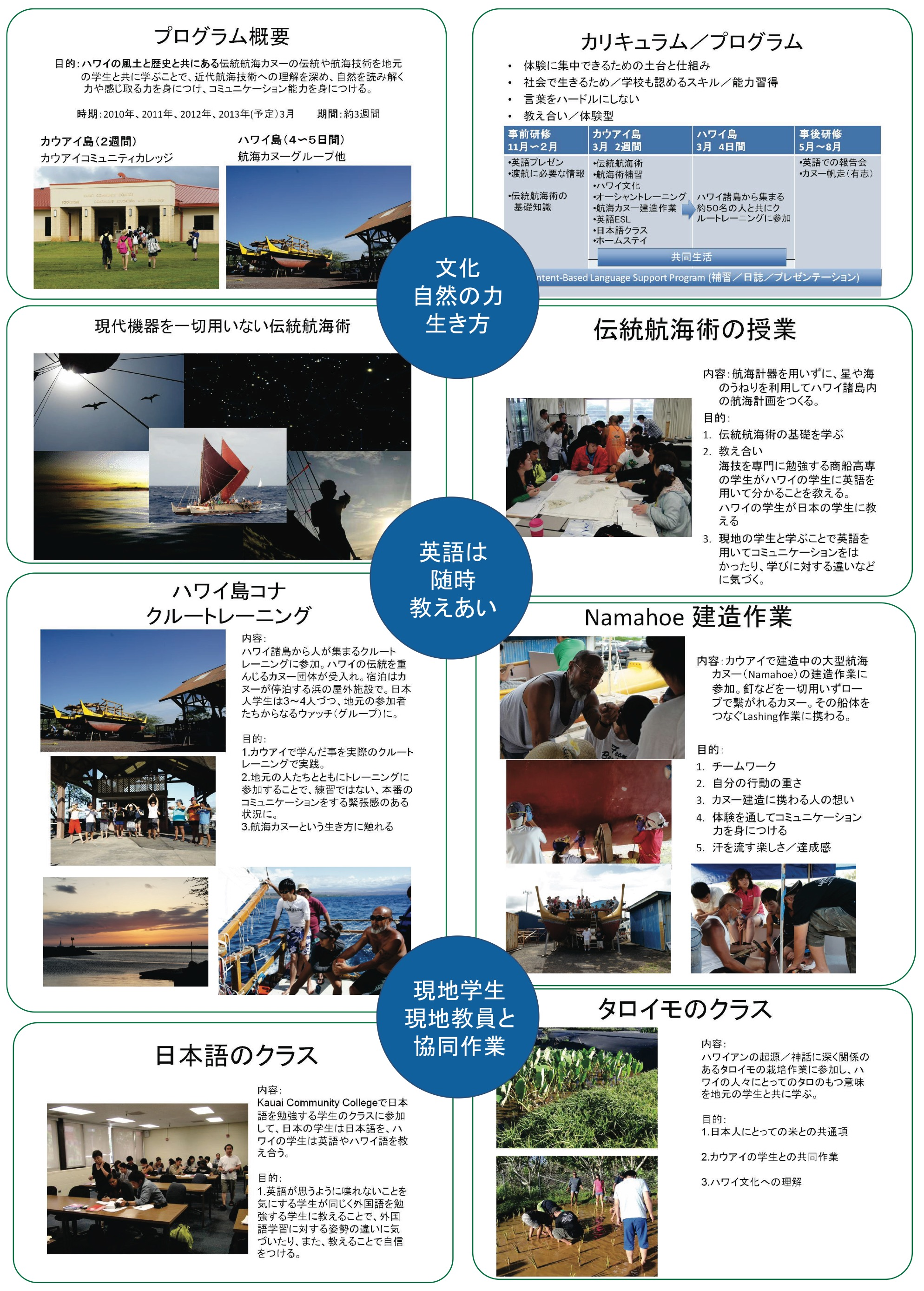

準備された英語教材の一例 |

伝統カヌー建造の記念写真 |

1.1 英語力(コミュニケーション力)向上プログラムの開発

◆目的

本サブプロジェクトは、新たな海事技術者としての資質に求められている基本的なコミュニケーション能力、基礎的な英語力の育成を試みるものである。このため、15才から20才の高専・商船学科生に対して、卒業時におけるTOEICスコア500以上を目指し、連携機関と協働して新たな英語教育プログラムを開発し、その構築と展開を目指す。

◆概要

以下の4項目を実施する。

① 商船学科・教育補助員(非常勤/特命助教等)による英語教育

非常勤/特命助教等の英語教育補助員を配置し、英語教員と連携して、多読・多聴教材の整備や課外英語講座などを開設するなど、新たな英語教育プログラムを検討、開発する。

② 商船学科におけるグローバル教育拠点の整備

商船学科に英語教育プログラムを展開するための拠点教室を整備し、英語教育を含むグローバル教育を積極的に進める。

③ 英語表記の商船学科・専門教材・教科書の開発

商船学科の専門科目における英語力育成支援を目指して、英和併記の専門教材を連携機関と協働で開発する。

④ 商船学科専門教員の英語外地研修

商船学科の専門科目における英語の利用促進、英語による授業展開を目指して、商船学科・専門教員の英語外地研修を実施する。

◆企画会議(平成24年度)

第1回「英語力育成サブプロジェクト」企画会議を開催し、以下①~⑤についての取り組み状況の確認を行い、⑥に関する検討を行った。

① 英語教育補助員の配置状況について

② 英語教育補助員の職務内容について

③ グローバル教育拠点の整備状況について

④ 英語教材の整備・計画状況

⑤ 英語表記の教科書選定

⑥ 商船学科専門教員の英語外地研修について(時期、期間、レベルなど)

◆得られた成果

本年度においては、多くのプログラムにおいて企画及び準備が中心であり、対学生における効果の検証は次年度以降となる。ここでは、企画・準備の進捗状況とその成果について報告する。

① 英語教育補助員の配置については、各校の地理的な事情により、苦労しているところもあるが、概ね英語教育プログラムの検討・開発体制は整ったといえる。

② グローバル教育拠点の整備については、各校とも拠点とする部屋(教室)を確保し、それに併せて教材についても、次年度からの本格的なプログラム展開に向けて整備を進めている。

③ 英語表記の教材・教科書については、マリタイムカレッジシリーズを中心に業者委託での翻訳を進めることとし、第1段として「船舶の管理と運用」を選定した。

④ 商船学科専門教員の英語外地研修については、夏季休暇中(9月)におけるKCCでの3週間程度の研修を計画しており、3月にKCCにおいて実施に向けての企画会議を行う。

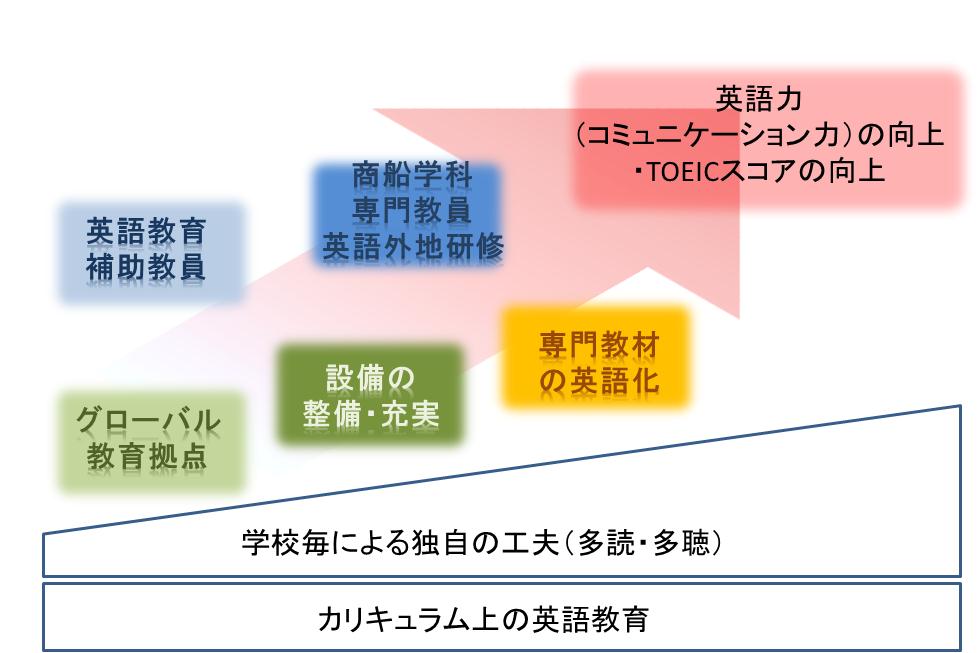

英語力向上プログラムの概念図 | |

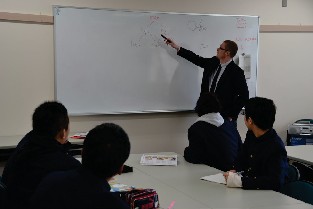

英語補助教員によるゼミの様子 |

英語補助教員への質問風景 |

多読・多聴教材 |

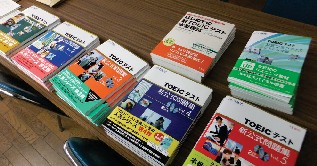

準備されたTOEIC対策教材 |

1.2 グローバル人材(外地駐在意欲)育成のための国際インターンシップの展開

◆目的

本サブプロジェクトは、新たな海事技術者の資質として求められる基礎的な英語力、陸上勤務や外地駐在に対する意欲の涵養を目指し、18才の高専・商船学科・4年生に対して適切で効果的な国際インターンシップを連携機関と協働して開発し、その展開を試みるものである。

◆概要

5高専では現在、国際インターンシップ(以降、インターンシップとする)を以下の①及び②において実施しており、さらに③における実施を企画・検討する。これらのインターンシップについて、商船学科・学生に適したプログラムであり、限られた期間での効果を出来るだけ得られ、参加学生にとって実りあるもの(単位化なども含めて)となるよう改善する。これにより、一人でも多くの参加学生を増やし、プログラムの定着を目指すことにしている。

① Kauai Community College(KCC)、ハワイ

② Singapore Maritime Academy(SMA)、シンガポール

③ Maritime Academy of Asia and the Pacific (MAAP) 、フィリピン

◆実施経過(平成24年度)

本サブプロジェクトを遂行するためには、商船学科・専門教員だけでなく、海事分野のステークホルダーである連携機関による検証を実施し、建設的な提案を得る必要がある。このため平成24年度は、KCCにおけるインターンシップの検証およびMAAPの視察を以下の通り実施することとした。

KCCインターンシップについては、平成25年3月に高専4名、連携機関3名による視察を行う。MAAPインターンシップについては、平成25年3月に連携機関の現地駐在員と高専3名による視察を行う。

ここでは、平成25年3月実施予定のKCCインターンシップを例として示しておく。

| 3月 | 9日 | (土) | 日本発、カウアイ着 | |||

| 3月 | 9日 | (土) | - | 10日 | (日) | 現地生活の研修 |

| 3月 | 11日 | (月) | - | 15日 | (金) | KCCにおけるプログラム |

| 3月 | 15日 | (金) | - | 17日 | (日) | ホームステイ |

| 3月 | 18日 | (月) | - | 22日 | (金) | KCCにおけるプログラム |

| 3月 | 23日 | (土) | カウアイ島発、ハワイ島着 | |||

| 3月 | 23日 | (土) | - | 26日 | (火) | ハワイ島コナにおけるプログラム |

| 3月 | 26日 | (火) | ハワイ島発、オアフ島着 | |||

| 3月 | 27日 | (水) | オアフ島発、28日(木)日本着 | |||

◆得られた成果

KCCインターンシップは、これまで富山高専と鳥羽商船からの参加しかなかった。しかしながら、本事業の展開により平成25年3月に実施される本インターンシップには富山高専、鳥羽商船、弓削商船、広島商船の学生計11名が参加することになり、これまでにない進展を得た。SMAインターンシップは鳥羽商船と大島商船が参加してきたが、それらの実績や経験を5高専で情報共有することができた。

KCCインターンシップの実施に当たっては、これまでの経験を踏まえ、参加希望学生には小論文や日本語および英語による面談を課し、希望学生の資格を確認している。これは、学生が海外旅行ではなく研修する(学ぶ)ことが目的であることを自覚するきっかけになる。さらに、5高専に設置されているTV会議システムを使って、参加学生を対象とした数回にわたる事前研修を行う。事前研修は、海外旅行の注意からハワイで学ぶことになる伝統航海まで、さまざまな内容である。これにより、参加学生は、ハワイへ行き、異文化も含めて多くの経験を吸収しようとする意識を高めることにつながっている。

|

|

|

| KCC国際インターンシップ事前研修風景 | ||

ハワイにおける伝統航海の講義風景 |

伝統的カヌー建造の手伝い |

|

| KCC国際インターンシップ研修風景 | ||

SMAでの乗船前の研修風景 |

研修船における船橋見学の様子 |

|

| MEL国際インターンシップ研修風景 | ||

KCC国際インターンシップ・紹介ポスター

2. 新たな海事技術者に不可欠な知識・技能の育成

◆目的

日本人船員の育成・確保についての検討会報告において、新たな海事技術者に不可欠な知識・技能として船舶の機関及び操船に関する基礎的な知識・技能、船舶の業務・生活への適用力が指摘されている。これらの知識・技能を身につけた、船舶の業務・生活に適応できる高度な知識・技能を有する海事技術者の育成方法の改善を目指し、大島商船高専と弓削商船高専が幹事校となって、5高専・商船学科が船主協会、全船協、全日海、国船協と協力して、

2.1 機関系、航海系及び共通教科教材の開発、教材の電子化の推進

2.2 大型船(海上履歴対応)の共同利用などの新しい航海実習の提案

の事業を実施する。

◆概要

日本の海事教育現場においては教科書等の教材不足が課題となっており、特に15才~20才の高専・商船学科学生に適合した教材の不足は強く指摘されている。また、海事教育においては、航海実習等の教室ではなく、現場やフィールドでの実習機会が重要で、そこに教科書は持って行きにくい。そこで、2.1については、①機関系、航海系及び共通教科教材の開発、②教材の電子書籍化の推進し、開発した教科書、教材を現場で活用する方策の実現を目指す。

また、高専・商船学科の卒業要件といて1年間の海上履歴が必要であり、航海訓練所に航海実習を委託している。この航海実習をより高度化、効率向上の視点から検討し、例えば5高専による大型練習船(海上履歴対応)の共同利用による実習を検討し、提案を試みる。そこで、2.2については、①大型練習船(海上履歴対応)を含め、その他考えられる練習船のタイプについて、それぞれ試設計し、共同利用する際のフィジビリティスタディ、②共同利用大型練習船による航海実習等の教育効果の検討を行う。

◆得られた成果

現在、5冊の教材/教科書の執筆を始めており、執筆を企画している教材/教科書も2冊あり、今後も続々と手がける所存である。

まず、電子書籍化する本

船員養成を行っている、近隣のアジア諸国(韓国、オーストラリア、フィリピン、シンガポールなど)の教育・訓練機関の練習船及び練習船実習の現状調査を行う。その結果を受けて、航海実習検討サブプロジェクト会議を随時開き、具現化へ向けて検討を行う。

練習船の試設計については、学校ごとの希望や用途に応じて何種類かプロタイプ化した練習船の仕様を検討し、その仕様で持って、建造費用、運航費用の試計算を試みる所存である。また、他学校の学生、地域との共同利用の方策なども検討する。

2.1 機関系、航海系及び共通教科教材の開発、教材の電子書籍化の推進

◆目的

商船学科のカリキュラムは工学から法規まで多岐にわたる国土交通省指定の船舶職員養成科目が多数を占める構成となっており、近年、中学卒業者を受け入れて教育する上で必要な学習過程や、学問体系と不整合が発生している。また、入学生の学力低下や、質の良い教科書などの教材不足なども相まって、学生自らが商船学を学び方、学ぶ道筋を見つけることが難しくなっており、学力が定着していない、伸びない学生が増加している。本プロジェクトに先立ち実施した一般教養教科と商船学専門科目の連携調査に基づき、学生にとって、より分り易い海事関係教科書の作成の必要性を感じた。また、昨今の情報技術をはじめ多くの工業技術が日進月歩進む中、海事関係の教科書の多くは改訂されず、教育現場としてもより実践的な現場に即した内容のものが必要だと感じた。本プロジェクトでは学びのわかりやすい道筋の構築と、質の高い教材および最新技術動向などが盛り込まれた教科書の開発を行う。

◆概要

日本の海事教育においては教科書などの教材不足が課題となっており、特に、15歳から20歳の高専・商船学科学生に適合した教材の不足は強く指摘されている。そこで、新たな海事技術者に不可欠な知識・技能として求められる船舶の操船および機関の操作に関する基礎的な知識・技能を15歳から20歳の高専・商船学科の学生に確実に教授するために必要な教材開発や教材の電子化などの海事教育の学習環境の改善を目指して、以下の2項目を実施する。

図1 電子書籍端末

① 航海系、機関系および共通教材の開発

5商船高専の教員が各高専の学生に適合する質の高い教科書などを開発するとともに、継続的に改善するシステムの構築も試みる。

② 教材の電子書籍化の推進

海事教育においては航海実習等の校外学習の機会が多いが、この航海実習等における教科書などの活用、教室における教科学習との連携の不足が指摘されている。5高専の教員および出版社の協力を得て、教科書などの電子化を進める。

◆得られた成果

現在、航海系の2冊、機関系の2冊と航海・機関共通系の1冊の計5冊が執筆中である。それぞれの図書の執筆者および目的・概要、主な内容について次頁に記す。これらの図書の内容をみてみると、航海系ではより実務的な内容を、機関系ではイメージしやすいもの、共通系としては基礎学力や専門科目導入について求められていることが分かった。

電子書籍についてはApple社のiPadを商船学科全教員および関係各所に配布し、今後の活用法などについて検討を行う。

2.2 大型練習船(海上履歴対応)の共同利用などの新しい航海実習の提案

◆目的

本サブプロジェクトは、「海事分野における高専・産業界連携による人材育成システムの開発」を行うにあたって、「新たな海事技術者に不可欠な知識・技能の育成」に重要に関わっている大型練習船教育に視点をおき、新たな海事技術者に不可欠な知識・技能として求められる船舶の業務・生活への適応力の育成システムの改善を目指し、大型練習船(海上履歴対応)の教育の高度化、効率向上の視点から検討し、提案を試みることを目的としている。

上記目的達成の具体的手段として、以下の二点を思考材料として検討を行っている。

大型練習船(海上履歴対応)の試設計、共同利用のフィジビリティスタディ

共同利用大型練習船による航海実習等の教育効果の検討

◆平成24年度のサブプロジェクト事業の概要

平成24年度は、上記の検討のための基礎データを収集するために、韓国を含む諸外国のSTCW条約で求められている三級海技士免許取得のための海上履歴を付与し、かつ、船員養成を行っている教育・訓練機関の練習船及び練習船実習の現状調査を行い、併せて平成25年度以降の本サブプロジェクトについて作業の方向性を確認、検討していくために「航海実習検討サブプロジェクト」会議を開催する。

◆平成24年度サブプロジェクト事業の進捗状況

委託事業「諸外国海上履歴及び練習船実習の現状調査」の件

平成24年10月下旬から11月上旬にかけて、五高専・商船学科の担当者に委託調査の内容について原案を提示し、意見聴取を行った上で、調査内容についての仕様策定を行い、関係コンサルティング数社に見積もり依頼を行った上で、12月末にCLASS NK コンサルティングサービスと「諸外国海上履歴及び練習船実習の現状調査」について調査委託契約を結び、調査を行い、3月末に報告された。

「航海実習検討サブプロジェクト会議」の件

五高専・商船学科の本サブプロジェクト担当者との平成24年度「航海実習検討サブプロジェクト会議」を平成25年2月12日に開催した。

◆得られた成果

「大型練習船(海上履歴対応)の共同利用などの新しい航海実習の提案」サブプロジェクト事業については、上記に記述のとおり、平成24年度は委託事業「諸外国海上履歴及び練習船実習の現状調査」による報告が得られ、次年度に向けた方向性について検討を開始した。

参考資料

(1)「諸外国海上履歴及び練習船実習の現状調査」の概要

調査内容

1)調査対象国(インド、トルコ、クロアチア、韓国、中国、台湾、シンガポール)の主な船員養成機関(乗船履歴を付与している練習船を保有している機関に限定)の情報

①国名

②船員養成機関の名称、住所、連絡先(TEL、e-mail等)

③上記船員養成機関の規模(概要)

④ホームページを持っている場合はそのURL

2)上記船員養成機関の保有している練習船の概要

①練習船の主要目

②乗組員数(含む内訳)

③実習生定員

3)上記練習船の一般配置図

4)上記練習船の実習形態

①年間運航スケジュールの例

②乗船履歴付与方式(1年間の集中方式あるいは隔年数ヶ月のサンドイッチ方式の別)

③乗船履歴付与の対象学年

④日課表の例(航海、機関の別に)

⑤実習経費の実習生の負担の状況(食費、その他の実習経費など)※

⑥乗組員以外の引率・指導教員等の状況(人数、実習時の役割分担等)※

※判る範囲での対応で可

調査委託の期限

平成25年3月末まで

調査委託契約先

CLASS NK コンサルティングサービス

(2)「航海実習検討サブプロジェクト会議」

開催日時 平成25年2月12日 14時~17時

開催場所 チサンホテル新大阪

議題

1.「航海実習検討」サブプロジェクトの検討課題について

①大型練習船(海上履歴対応)の試設計、共同利用のフィジビリティスタディについて

②共同利用大型練習船による航海実習等の教育効果の検討について

2.平成24年度「諸外国海上履歴及び練習船の現状調査」の業務委託概要について

3.平成25年度「五高専・商船学科が共同利用する大型練習船(海上履歴対応)」の仕様策定の方向性について

①既存の実習委託方式と比較して、共同利用方式の特徴(利点、欠点)

②共同利用方式のあり方(何をどのように高度化、効率化していくかという視点で)

1)新しい海事技術者に不可欠な知識・技能として求められる船舶業務の内容とその育成システム

2)新しい海事技術者に求められる船内生活への適応力の内容とその育成システム

③共同利用方式の課題、問題点等

4.その他

3. 新たな海事技術者を確実に継続的に育成し得る高質な海事教育システム

◆目的

新たな海事技術者に必要な資質として基本的なコミュニケーション能力、基礎的な英語力、外地駐在への意欲が、不可欠な知識・技能として船舶の機関及び操船に関する基礎的な知識・技能、船舶の業務・生活への適応力が指摘されたが、15才で入学し、20才で卒業する高専・商船学科において前述の資質、知識・技能を確実に育成するカリキュラム等の新たな海事教育システムは検討、開発されていない。

そこで、海事社会の求める人材である「柔軟で高度な海事技術者」を確実に継続的に育成し得る協働教育システムの確立を目指すものである。

◆概要

海事社会の求める人材である「柔軟で高度な海事技術者」を確実に継続的に育成し得る協働教育システムの確立を目指し、富山高専が幹事校となって、全船協、船主協会、全日海、国船協と協働して、以下の事項に取り組むものである。

3.1 新しき時代に活躍できる海事技術者像と具備すべき知識・技能の提示

海事社会が求める人材と具備すべき知識・技能、資質について、高専・商船学科の視点から、再度検討し、諸国及び日本の海事社会の人材現況について調査・解析し、海事社会の人材ニーズと高専・商船学科が育成すべき人材との整合を試みるものであり、以下の3項目を実施することを計画している。

① 先進諸国、アジア諸国船員の育成・就業実態調査

② 日本人海事技術者のライフサイクル調査

③ 10/20年後に活躍できる海事技術者像と具備すべき知識・技能

3.2 確実な海事教育システムの提示

高専・商船学科教員自らが海事社会における実学の現況を視察調査し、求められる人材と具備すべき知識・技能、資質を把握するとともに、前述の調査・解析に基づく高専・商船学科が育成すべき人材を確実に育成し得る質の保証される海事教育システム、商船学科コアカリキュラム等の開発を目指すものであり、以下の2項目を実施することを計画している。

① 船舶運航、船舶管理、港湾・流通業務等の視察調査

② 確実な海事教育システムの要件

◆平成24年度の事業

平成24年度の事業として、次記する項目を実施した。内容については次頁以降に詳述する。

“3.1 新しき時代に活躍できる海事技術者像と具備すべき知識・技能の提示”について

「先進諸国船員の育成・就業実態調査」を行い、解析・検討した。

“3.2 確実な海事教育システムの提示”について

「船舶運航、船舶管理、港湾・流通業務等の視察調査」の平成25年度からの実施に向け、関係機関への協力依頼、視察プログラム内容の検討等を行なった。

3.1 新しき時代に活躍できる海事技術者像と具備すべき知識・技能の提示

◆概要

“3. 新たな海事技術者を確実に継続的に育成し得る海事教育システム”の開発・実現の一環として、海事社会が求める「柔軟で高度な海事技術者」(新しい時代に活躍できる海事技術者像)及び海事技術者が具備すべき知識・技能、資質について、高専・商船学科の視点から、再度検討し、諸国及び日本の海事社会の人材現況について調査・解析し、海事社会の人材ニーズと高専・商船学科が育成すべき人材との整合を試みるものであり、以下の3項目を実施することを計画している。

(1)先進諸国、アジア諸国船員の育成・就業実態調査

(2)日本人海事技術者のライフサイクル調査

(3)10年ないし20年後に活躍できる海事技術者像と具備すべき知識・技能

◆平成24年度事業の内容

平成24年度は「先進諸国船員の育成・就業実態調査」を計画し、下記会議を開催し、調査・解析結果に関する検討(右図参照)を行った。

⚪海事技術者像調査サブプロジェクト」会議

日時:平成25年1月11,12日

場所:チサンホテル新大阪

参加者:鳥羽商船高等専門学校商船学科准教授 窪田祥朗

広島商船高等専門学校練習船広島丸助教 大内一弘

大島商船高等専門学校練習船大島丸助教 本木久也

弓削商船高等専門学校商船学科教授 村上知弘

富山高等専門学校商船学科准教授 河合雅司

富山高等専門学校商船学科教授 遠藤真

㈱アカデメイア小出修三

議題:平成24年度「先進諸国船員の育成・就業実態調査」の概要と中間報告

◆得られた成果

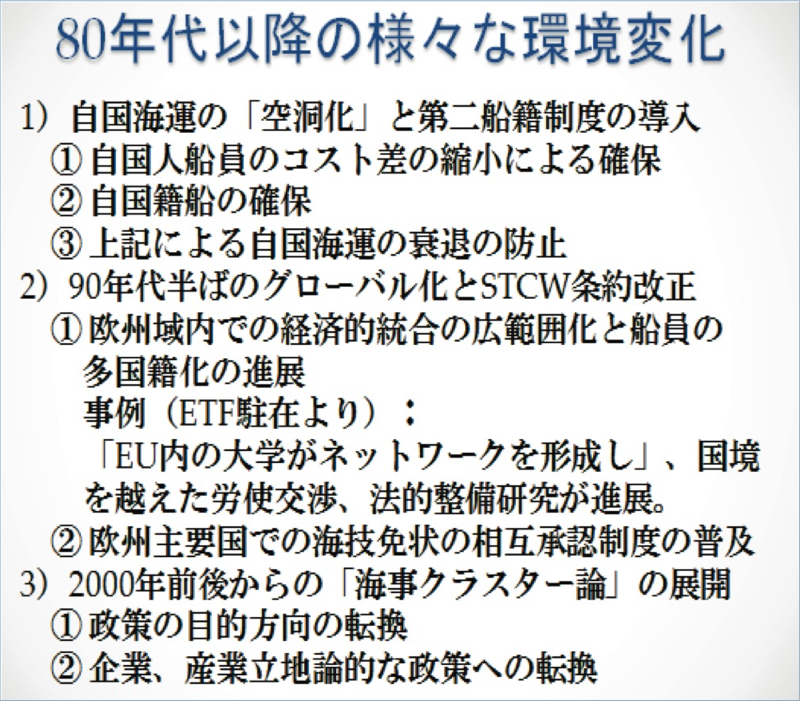

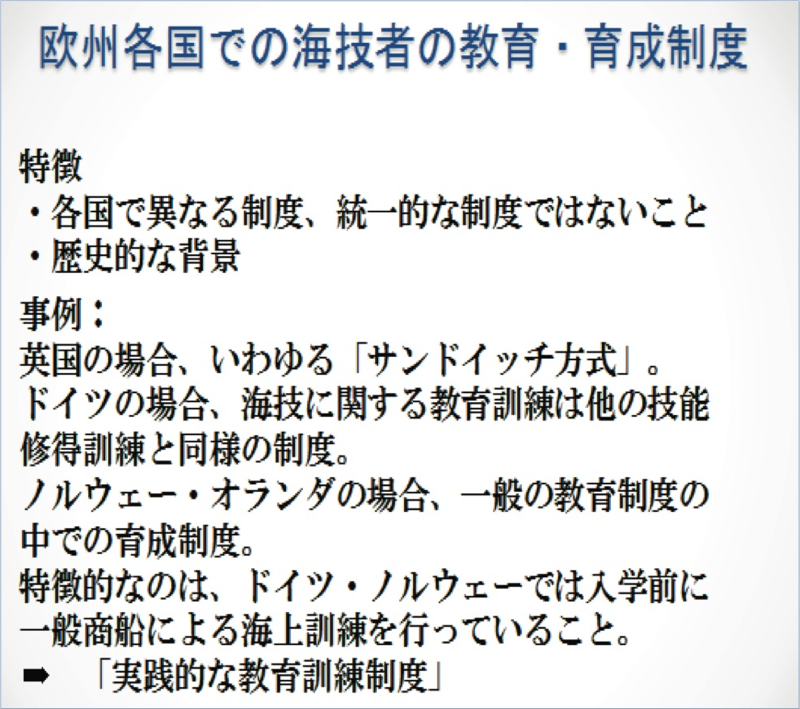

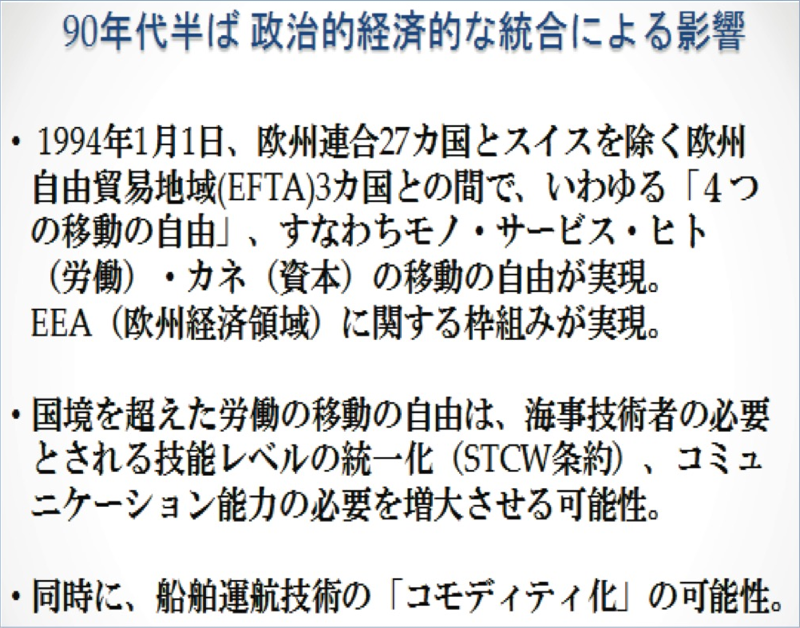

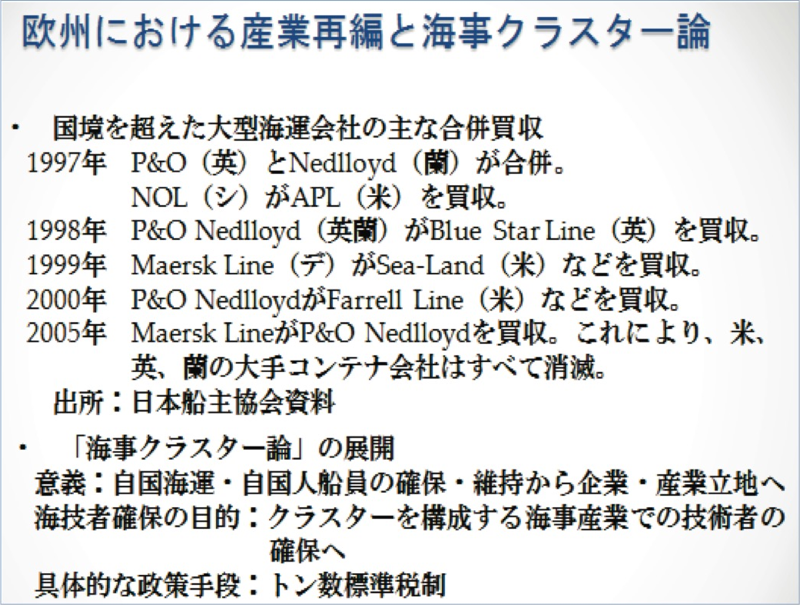

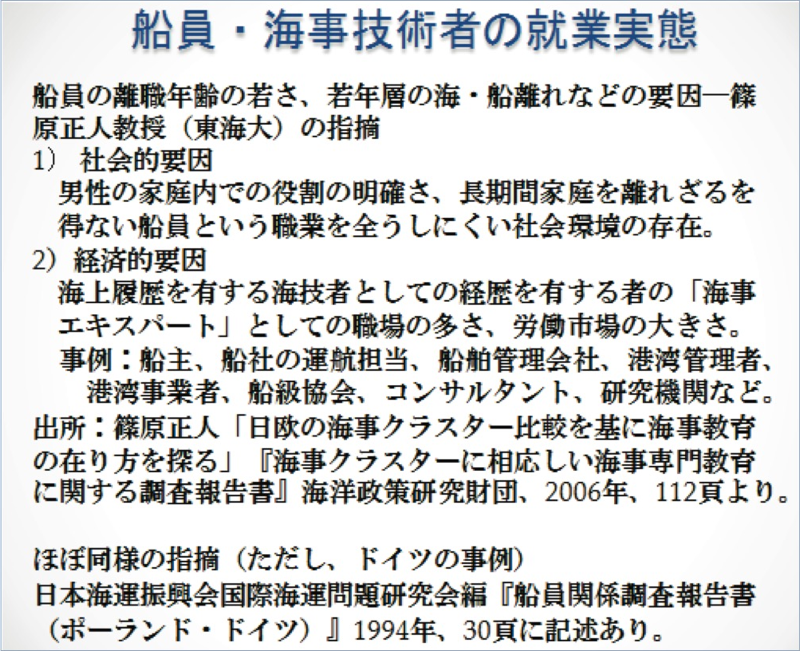

新しい時代に活躍できる海事技術者像と具備すべき知識・技能について考えるために、1980年代以降の海運業界を取り巻く環境の変化、欧州各国での海技者の教育・育成制度、船舶運航技術の「コモディティ化」、欧州における産業再編と海事クラスター論、船員・海事技術者の就業実態、大手船会社中期経営計画等について情報収集し、商船高専における海事人材育成に関する意見交換を行った。

1980年代以降の海運業界を取り巻く環境の変化 |

欧州各国での海技者の教育・育成制度 |

船舶運航技術の「コモディティ化」 |

欧州における産業再編と海事クラスター論 |

船員・海事技術者の就業実態 |

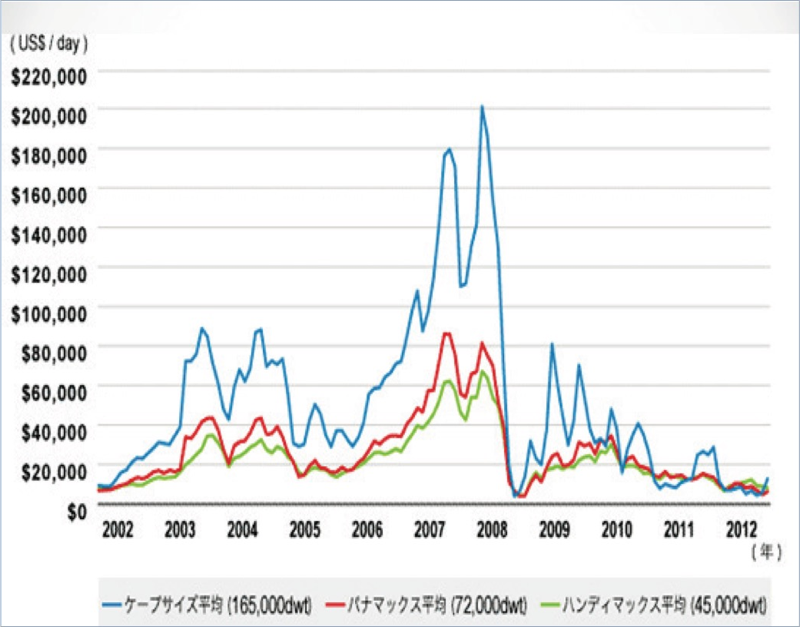

不定期船運賃の推移 |

3.2 確実な海事教育システムの提示

◆概要

“3. 新たな海事技術者を確実に継続的に育成し得る海事教育システム”の開発・実現の一環として、高専・商船学科教員自らが海事社会における実学の現況を視察調査し、求められる人材と具備すべき知識・技能、資質を把握するとともに、高専・商船学科が育成すべき人材を確実に育成し得る質の保証される海事教育システム、商船学科コアカリキュラム等の開発を目指すものであり、以下の2項目を実施することを計画している。

(1) 船舶運航、船舶管理、港湾・流通業務等の視察調査

(2) 確実な海事教育システムの要件

◆平成24年度事業の内容

平成24年度は「船舶運航、船舶管理、港湾・流通業務等の視察調査」の平成25年度からの実施に向け、連携機関の協力に基づき、視察プログラム内容等の検討を行ない、以下の研修案を得た。

1.高専教員の船舶運航実務乗船研修について

平成25年から4年間の高専教員の船舶運航実務乗船研修について、下記の通り企画した。

参加者: 5連携校:各校1名 計5名/年 (平成25年~28年)

時期: 夏季(8月~9月)

期間: 2/3週間

場所: 運航中の外航商船

内容: 外航商船に乗船し、船舶運航実務を視察・体験する。

4月に研修参加者を募集し、以下の研修スケジュールを想定している。

{日本 → 外地(3/4日) <乗船 → 研修(2週間) → 下船> 外地(3/4日) → 日本}

2.高専教員の船舶管理と港湾・流通業務に関する研修について

平成25年から4年間の高専教員の船舶管理と港湾・流通業務に関する研修について、下記のとおり企画した。

参加者: 5連携校:各校2/3名 計10/15名/年(平成25年~28年)

時期: 冬季(12月),期間:3日間(月~水),場所:東京,

内容: 船舶運航管理業務、港湾・流通業務を視察する。

4月に研修参加者を募集する予定である。

◆得られた成果

高専教員の船舶運航実務乗船研修、及び高専教員の船舶管理と港湾・流通業務に関する研修について準備し、これらの研修について実現の可能性は高く、実現できるという結論が得られた。

4. 高専・海事教育フォーラム

平成25年2月8日(金)に、東京・海運クラブにおいて、本取組の第1回フォーラム:「高専・海事教育フォーラム」を開催した。海事関連の企業・団体、教育機関等の海事分野から143名の多くの参加者があり、発表した海事人材育成プロジェクトの内容について、高い評価と期待を得るものとなった。

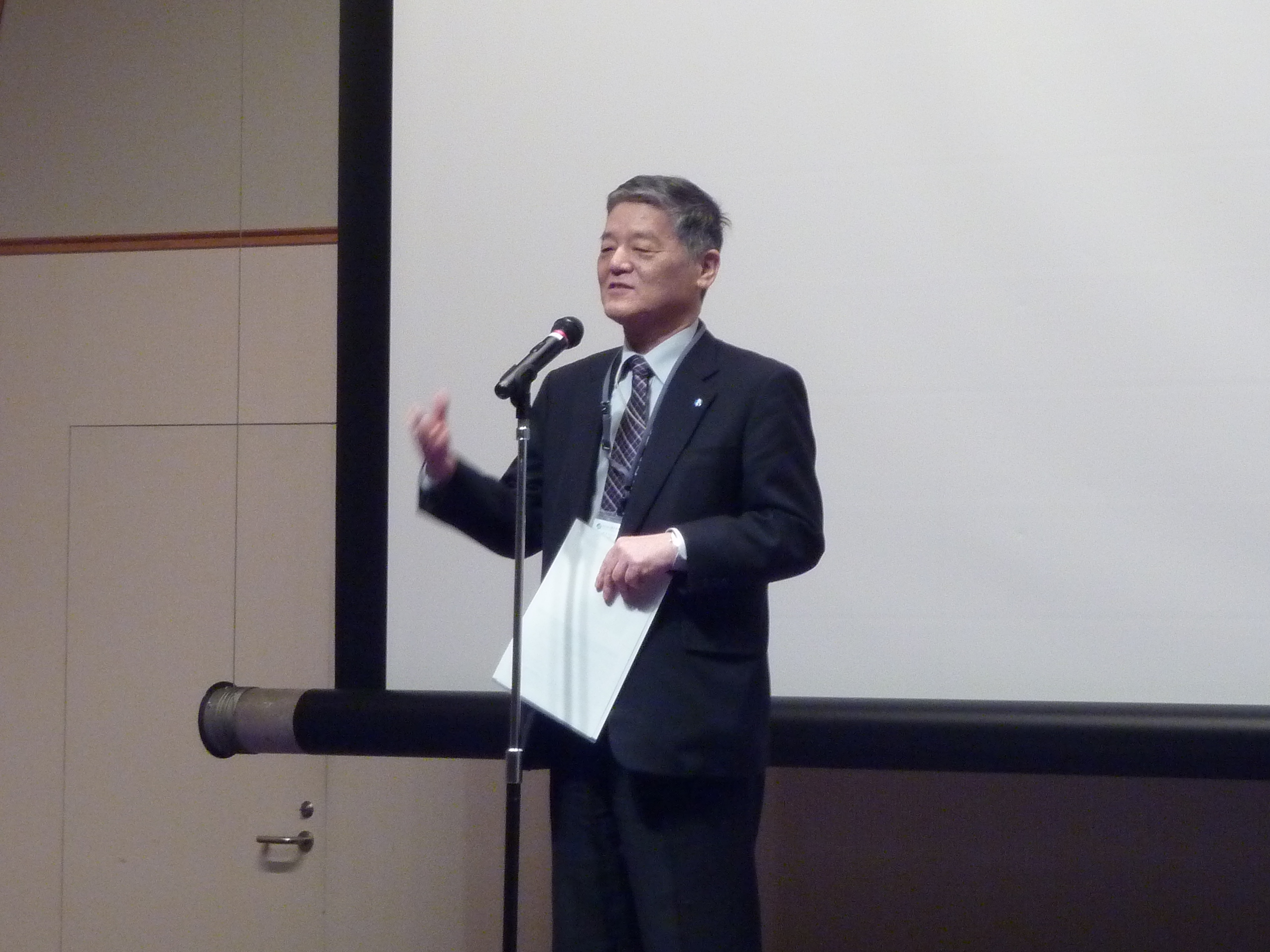

| ・開会 | 富山高等専門学校長 米田政明 |

| ・挨拶 | 国立高等専門学校機構 理事 木谷雅人 |

| 1. 海事人材育成プロジェクトの概要 | 大島商船高等専門学校 岩崎寛希 |

| 2. 海事人材育成サブ・プロジェクトの計画 | |

| 2.1 英語力の向上 | 鳥羽商船高等専門学校 石田邦光 |

| 2.2 知識・技能の育成 | 大島商船高等専門学校 岩崎寛希 |

| 2.3 質の高い海事教育システム | 富山高等専門学校 遠藤 真 |

| 3. J-CREWプロジェクト~やっぱり海が好き~ | 全日本海員組合 国際局外航部 木下友喜 |

| ・閉会 | 大島商船高等専門学校長 久保雅義 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

フォーラムに関するアンケート結果

海事人材育成プロジェクトの今後についての意見とコメント(抜粋)

旧商船大(東京・神戸)に危機感を持たせる為にも、引き続き頑張っていただきたい。

業界が求める人材育成の為に定期的な意見交換が必要であると考じました。

海運、港湾、造船などの実態もみながら、プロジェクトをつくり上げてほしい。(日本人船員をふやすイベントなどやっているが、教育の中身が本当に大事であることが理解できた。先生方をバックアップをしてあげるべきと考えた。

非常に興味深い内容であると思った。J-CREWプロジェクトはとてもありがたいと思う。

5年間に渡り比較的大きな予算を確保されたようですのでしっかりとした「出力」を期待します。

今日の商船系高専の船員の課題に対する解決策として、大いに期待している。J-CREWの広報にも期待している。

船会社のほうも、「育てる」ということに可能な限りエネルギーを注いでほしい。船に乗りたいという希望を持っていること自体、貴重な存在だと思いますので。

企業と直結した教育内容・学科ですので、企業実務を反映できる人材・教員も必要だと思います。

高専の先生方の人材育成への熱意が感じられました。5高専で様々な協力を行うことは、互いの情報交換やスケールメリットを活かすことができるとのことで、素晴らしいことだと思う。

内航船舶にも目を向けていただきたい。

担当教官方にどんどん現場に来て、現状を見ることはとても大事。

関連企業・団体からの要望のうち、実際に応え得るものは何かをよく考えている。成果に期待する。

取組状況と成果は各年提供するように 検討願う。

是非とも商船教育改革を成功させてほしい。

船員教育の充実に本プロジェクトが大いに貢献できることに大きな期待を持っている。

5校の先生方が共同で、このようなchallengingなprojectに取り組んでいることに敬意を表します。やり遂げてください。